Zwischen Leben und Tod

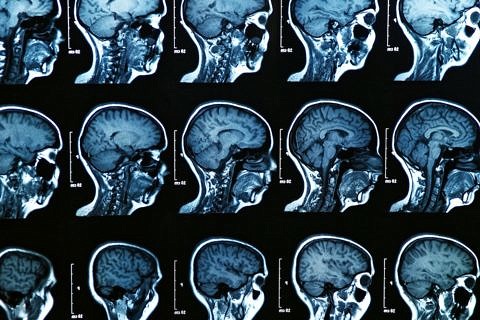

Ist der Hirntod das Ende menschlichen Lebens? Ein Streitgespräch zwischen Neurologe und Ethiker.

Moderation: Michael Kniess

Für Prof. Dr. Christoph Lang, Lehrstuhl für Neurologie, ist die Sachlage klar: Der Hirntod ist unwiderruflich das Ende des menschlichen Lebens. Anders sieht es Prof. Dr. Peter Dabrock, Lehrstuhl für Systematische Theologie II. Zwar ist auch für ihn mit dem Hirntod der Sterbeprozess unumkehrbar geworden. Seiner Ansicht nach leitet sich daraus aber ein neu festzulegender, dritter Zustand ab – weder tot noch lebendig.

Immer wieder werden Zweifel geäußert, inwiefern ein Hirntoter wirklich tot ist. Welchen Standpunkt vertreten Sie in dieser Diskussion? Ist in Ihren Augen der Hirntod mit dem Ende des menschlichen Lebens gleichzusetzen?

Prof. Dr. Christoph Lang: Meiner Ansicht nach ist alles klar geregelt und unmissverständlich festgelegt: Im Leichenschauschein ist der Hirntod als sicheres Todeszeichen aufgeführt, ähnlich wie zum Beispiel die Totenflecken. Es gibt Richtlinien der Bundesärztekammer, die für die Feststellung des Hirntodes gelten, in denen alles minutiös geregelt ist. So gesehen, gibt es eigentlich gar keinen Diskussionsbedarf, und die Sachlage ist klar: Der Hirntod ist das Ende des menschlichen Lebens. Diesen Standpunkt vertreten im Übrigen auch Juristen oder Krankenversicherungen. Eine Krankenkasse zahlt nach der Feststellung des Hirntodes nicht mehr für eine Behandlung, weil sie ihre Leistungen nur für Lebende erbringt. Die Idee, dass der Hirntod das Ende des menschlichen Lebens darstellt, ist übrigens keineswegs neu. Bereits bei Shakespeare finden sich entsprechende Zitate.

„Demgegenüber steht der Hirntod als denkbar sicherstes Todeszeichen. Hierbei kann es keinerlei Irrtümer geben, allein weil mindestens zwei Fachärzte ihn bestätigen müssen.“

Prof. Dr. Peter Dabrock: Das sehe ich anders. Ich teile natürlich die Argumentation, dass mit dem Hirntod der Sterbeprozess unumkehrbar geworden ist. Meiner Ansicht nach leitet sich daraus aber eine grundlegende Frage ab: Ist der Hirntote in diesem Prozess dann noch ein Lebender oder bereits ein Toter? Ich meine, es handelt sich dabei um einen neu festzulegenden, dritten Zustand. Wenn wir die Durchdringung unseres Lebens und unseres Lebens- und Todesverständnisses mit technischen, inklusive medizinischen, Verfahren erleben und im Prinzip als vorteilhaft erachten, müssen wir dieser tief greifenden Veränderung kurz- oder mittelfristig Rechnung tragen. Wir können nicht bei der bisher so klaren, aber inzwischen nur noch scheinbar einfachen Unterscheidung zwischen „tot“ und „lebendig“ bleiben. Wir alle, inklusive Ärzten und Juristen, müssten ehrlich zugeben: Die moderne Medizin schafft unumkehrbar Sterbende zwischen Leben und Tod. Mit diesem neuen Status müssen wir lernen verantwortlich umzugehen.

Der Hirntote ist eben nicht mehr im juristischen Sinne lebendig, weil er alle Zustände, die wir mit Personalität verbinden, unwiederbringlich verloren hat. Er kann nicht mehr denken, fühlen, handeln, sprachlich und expressiv kommunizieren, sich bewegen, emotional reagieren oder von sich aus die Beständigkeit des Organismus aufrechterhalten. Umgekehrt ist aber durch technische Assistenz die Gesamtintegration des Organismus noch nicht vollständig erloschen: Beides zusammen bildet aber nach den Standards der Bundesärztekammer erst den Tod in medizinischer Perspektive. Sicher, die Gesamtintegration gibt es nur durch technische Assistenz, aber wir würden ja auch nicht einem Menschen, der an einem Nierenversagen leidet und dessen Homöostase durch die technische Assistenz der Dialyse aufrechterhalten wird, Lebendigkeit und erst recht nicht das Recht auf Leben absprechen.

Prof. Lang, inwieweit halten Sie es für sinnvoll, einen solchen dritten Zustand, ähnlich der Unterscheidung einer dritten Geschlechtsangabe neben „weiblich“ und „männlich“, festzulegen?

Lang: Ich halte das für sehr problematisch und sehe in mehrerlei Hinsicht Schwierigkeiten. Wir als Praktiker benötigen sichere Handlungsgrundlagen und damit eine klare Grenze. Man denke allein an die auftretenden versicherungstechnischen, juristischen und natürlich medizinischen Fragen, die mit einem solchen dritten Zustand, weder tot noch lebendig, verbunden wären: Darf ich einen solchen Menschen noch behandeln? Bin ich gezwungen, alle medizinischen Maßnahmen sofort zu beenden, falls eine Organentnahme nicht infrage kommt? Vor allem öffnen wir damit auch ein Tor für die Wünsche fehlgeleiteter Angehöriger, die in der Annahme, dass ihr Angehöriger nicht tot sei, diesen Zustand aufrechterhalten wollen, obwohl keine Aussicht auf Besserung oder Änderung besteht. Als Arzt wäre man dann gezwungen, ihn weiter zu behandeln, ihm einen Beatmungsplatz auf einer Intensivstation zur Verfügung zu stellen und so weiter. Wir hätten es mit einer höchst komplizierten Situation zu tun, die nicht zu Ende gedacht ist.

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt. Im 19. Jahrhundert war die Angst vor dem Scheintod existent, also davor, lebendig begraben zu werden. Diese Angst war durchaus berechtigt, weil die Mediziner mit nur einfachen Hilfsmitteln wie der Pulskontrolle oder der Wahrnehmung der Atmung den Tod feststellten und es dabei immer wieder zu Fehlern kam. Im Übrigen kommt es auch heute in Deutschland noch jedes Jahr vor, dass bei der Leichenschau Fehler gemacht werden. Eine Fülle an Literatur belegt das.

Demgegenüber steht der Hirntod als denkbar sicherstes Todeszeichen. Hierbei kann es keinerlei Irrtümer geben, allein weil mindestens zwei Fachärzte ihn bestätigen müssen. So gesehen, wäre die Etablierung eines dritten Zustandes also ein Rückschritt. Im Übrigen müsste dann auch die Leichenschau zur Feststellung des Todes angezweifelt werden. Denn zu dem Zeitpunkt, an dem diese durchgeführt wird, ist es nicht so, dass jede menschliche Zelle bereits irreversibel funktionsunfähig wäre. So können zum Beispiel Hornhäute noch drei Tage nach der Leichenschau mit Erfolg verpflanzt oder befruchtungsfähige Samenzellen gewonnen werden.

Dabrock: Ich gebe Ihnen Recht und sehe die Herausforderungen, glaube aber nicht, dass es uns an Gestaltungsmöglichkeiten mangelt. Kulturgeschichtlich müssen wir zweifelsohne erst noch lernen, mit diesem Umstand umzugehen, gerade auch weil es schon immer Zweifel gab, ab wann jemand wirklich tot ist. Und die Frage danach, wann ein Mensch tot ist, war nie einfach nur eine theoretische. Sie war immer davon getrieben, dass damit praktische Konsequenzen verbunden sind: Ab jetzt zahlt die Krankenkasse nicht mehr. Ab jetzt darf der Sarg abgeholt werden – immer pragmatisch und praktisch orientiert. Wir können uns jetzt auf die bestehende Gesetzeslage konzentrieren und in den vorhandenen Schemata verharren. Das ist zwar durchaus nachvollziehbar, aber auf Dauer nicht befriedigend.

Wir müssen alleine deshalb weiterdenken, weil Ärzte, Pfleger und auch Angehörige im Krankenhaus mit einem Hirntoten anders umgehen als mit einem Leichnam. Und trotzdem gehen wir mit ihm nicht um wie mit einem Lebenden. Auch das ist klar. Noch sehe ich keine Bereitschaft bei Medizinern und Juristen, am Status quo etwas zu ändern, aber ich halte es für notwendig. Gleichwohl finde ich es gut, dass wir in der Gesellschaft unterschiedliche Ansichten zu dieser Thematik haben. Denn wie in einem Brennglas sind darin ganz viele verschiedene elementare Herausforderungen des modernen Lebens vereinigt: Ich muss mich mit der Frage nach Leben und Tod auseinandersetzen, mit den Chancen und ungewollten Nebeneffekten der modernen Medizin, ich muss mir Gedanken machen über die Frage nach gesellschaftlicher Solidarität. Denn mit der Debatte um den Hirntod ist immer auch die Debatte um die Organspende verbunden.

Lang: Ganz genau. Deshalb halte ich ganz im Sinne dieser wichtigen Debatte auch dagegen: Es gab vor einigen Jahren im Rahmen eines großen Chirurgenkongresses in den USA eine Befragung von Passanten auf der Straße. Es wurde danach gefragt, wann ein Mensch tot ist. Mehr als 90 Prozent sagten, dass dies für sie der Fall sei, wenn der Herzkreislaufstillstand eingetreten ist oder alle Hirnfunktionen irreversibel erloschen sind. Das heißt aber im Umkehrschluss: Für rund zehn Prozent aller Befragten war ein Mensch auch dann nicht tot. Ich selbst war an etwa 1.500 Hirntoddiagnosen beteiligt und habe es nur ein einziges Mal erlebt, dass von einem Angehörigen angezweifelt wurde, dass der Patient mit Eintritt des Hirntodes wirklich verstorben sei. Deshalb: Das Konzept des Hirntodes als Ende des menschlichen Lebens und damit auch als Kriterium für die Zulässigkeit von Organentnahmen ist vermittelbar, wenngleich wenig anschaulich.

Müssen wir im Umkehrschluss aber den gesamten Organtransplantations-Komplex aufgeben, weil der Hirntod unsicher geworden ist, Prof. Dabrock?

Dabrock: Nein. Ich teile die Auffassung, dass das Hirntodkriterium ausreicht, um eine Organtransplantation vornehmen zu dürfen. Denn ab diesem Zeitpunkt ist der Sterbeprozess unumkehrbar geworden und ich stelle deshalb eine Organentnahme dann auch keinesfalls infrage. Das Gegenteil ist der Fall. Ich erachte die Bereitschaft zur Organspende als höchst anerkennungswürdig. Sie zeugt von Solidarität mit schwer erkrankten und leidenden Mitmenschen. Ich selbst führe seit vielen Jahren einen Organspenderausweis in meinem Portemonnaie mit mir, habe große Hochachtung vor den imponierenden Leistungen der Transplantationsmedizin und vor der Lebensleistung von Ärzten und Pflegenden sowie weiteren medizinischen Fachberufen in diesem auch menschlich so sehr herausfordernden Bereich.

„Wenn man die Organspendebereitschaft erhöhen will – und dafür plädiere ich –, muss man die Vertrauensbildung in der Bevölkerung gerade angesichts der Unsicherheiten in der Definition wie der Ermittlung des Hirntods vorantreiben.“

Sie haben den fehlenden Bezug zum Konzept des Hirntodes angesprochen, Prof. Lang. Inwiefern beeinflusst dieser die Spendenbereitschaft in der Gesellschaft in negativer Weise?

Lang: Die Anschaulichkeit spielt dabei sicherlich eine entscheidende Rolle. Wer in der Bevölkerung hat schließlich schon einmal persönlichen Kontakt mit dieser Thematik gehabt? Letztendlich betrifft dies nur die Angehörigen von Verstorbenen. Deshalb müssen wir das Konzept des Hirntodes der breiten Bevölkerung, bereits in der Schulzeit, unbedingt fachgerecht vermitteln.

Eine wissenschaftliche Erhebung aus den USA kommt zu dem Schluss, dass in mehr als der Hälfte aller Fälle, in denen der Hirntod in den Medien thematisiert wird, die Darstellung fehlerhaft ist. Wenn etwa kolportiert wird, jemand, bei dem der Hirntod diagnostiziert wurde, hätte danach sein Studium fortsetzen können, steht das erst mal im Raum, verbreitet sich und setzt sich in den Köpfen fest. Auch wenn es sich dabei natürlich um „Fake News“ handelt und schlichtweg nicht zwischen Hirntod, einem tiefen Koma und einem Locked-in-Syndrom differenziert wurde.

Ich selbst habe auch schon einmal von einem Angehörigen den Satz gehört: „Herr Doktor, ich war auch schon einmal hirntot.“ Klar, woher sollen es die Menschen besser wissen? Deshalb ist eine fachgerechte Information darüber, was der Hirntod bedeutet und welche Auswirkungen er hat, unabdingbar, um sich auch über die eigene Bereitschaft zur Organspende in solchen Fällen im Klaren zu sein.

Besteht nicht die Gefahr, dass es durch die Einführung eines dritten Zustandes zu noch mehr Verunsicherung kommt?

Dabrock: Ich meine: Nein! Bei Gesprächen, in denen ich meine Sicht der Dinge darlege, höre ich immer wieder, dass meine Ausführungen sie nicht etwa abgeschreckt hätten. Vielmehr sei das Gegenteil der Fall, und sie wären dadurch in ihrer Position klarer geworden. Vertrauensbildung ist der Schlüssel, um das erhoffte Ziel zu erreichen. Vertrauensbildung gelingt aber nur, wenn man sich den Sachverhalten stellt. Das kann ich nur bestätigen. Wenn man die Organspendebereitschaft erhöhen will – und dafür plädiere ich –, muss man die Vertrauensbildung in der Bevölkerung gerade angesichts der Unsicherheiten in der Definition wie der Ermittlung des Hirntodes vorantreiben.

Geschieht dies nicht, spüren oder befürchten die Menschen, dass etwas verschleiert werden soll, und verweigern sich mehr emotional als rational einer möglichen Spende. Vertrauensbildung ist rezeptionsorientiert, richtet sich also an den Besorgten aus, die erleben wollen, dass sie ernst genommen werden. Paternalismus und Expertokratie, die andere Positionen entgegen der Faktenlage diffamieren, helfen gar nicht, im Gegenteil. Deshalb: Vertrauensbildung gelingt nur, wenn die Debatte um den Hirntod offen und ehrlich geführt wird.

Der friedrich – das Forschungsmagazin der FAU

Dieser Artikel erschien zuerst in unserem Forschungsmagazin friedrich. Die aktuelle Ausgabe beschäftigt sich mit dem Thema Ende in all seinen Formen: Welche davon sind unausweichlich? Wie setzen sich Menschen damit auseinander? Und was bedeuten sie für den einzelnen? Und ist das, was Menschen als Ende definieren wirklich der Schlusspunkt? Manchmal verändern sich Dinge nur, entwickeln sich weiter, es entsteht etwas Neues. Mitunter ist das Ende aber auch gar kein Thema: Der Mensch strebt nach Unendlichkeit. Können wir diesen Begriff überhaupt verstehen? Ist Innovation unendlich? Und leben wir unendlich weiter – im Internet?

Weitere Beiträge aus dem Magazin finden Sie unter dem Stichwort „friedrich“.