Forschende der Paläo- und Geowissenschaften der FAU publizieren internationale Studie

Der Großteil paläontologischer und geowissenschaftlicher Datenbanken existiert nur wenige Jahre und ist anschließend nicht mehr zugänglich. Das haben Forschende der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) gemeinsam mit einem internationalen Team recherchiert. Die Autorinnen und Autoren plädieren für internationale Kooperationen, für eine Grundfinanzierung der Infrastruktur und für standardisierte Datenbanksysteme, die einen einfachen Zugang und nahtlosen Austausch ermöglichen. Außerdem sollte der wissenschaftliche und wirtschaftliche Wert von Datenbanken offensiver kommuniziert werden. Die Ergebnisse der Studie wurden im renommierten Wissenschaftsjournal „Nature Ecology & Evolution“ veröffentlicht.*

Forschungsdatenbanken der Paläontologie und Geowissenschaften erlauben einen Blick in die Geschichte des Lebens auf der Erde. Aus systematisch zusammengetragenen fossilen Funden kann nicht nur rekonstruiert werden, wann und wo bestimmte Arten gelebt haben. Es lassen sich auch übergreifende Muster der Evolution ableiten, etwa die sogenannten „Big Five“. Bei diesen fünf großen Massenaussterben der Erdgeschichte ging innerhalb geologisch kurzer Zeiträume von wenigen Tausend Jahren ein Großteil der Artenvielfalt verloren – infolge klimatischer Veränderungen, Vulkanismus, Sauerstoffmangel oder Meteoriteneinschlägen. „Wir brauchen diesen empirischen Blick in die Vergangenheit, um künftige Szenarien zuverlässig modellieren zu können“, sagt Prof. Dr. Wolfgang Kießling, Inhaber des Lehrstuhls für Paläoumwelt an der FAU. „Gerade die Bewertung der Folgen des aktuellen Klimawandels bleibt hochspekulativ, wenn wir keine belastbaren Daten heranziehen.“

Datenbanken existieren selten länger als 15 Jahre

Umso dramatischer ist es, wenn aufwändig erhobene Informationen verlorengehen, weil Datenbanken nicht gepflegt oder gänzlich geschlossen werden. Das kommt erschreckend häufig vor, wie ein 22-köpfiges internationales Team unter der Leitung der FAU in einer Studie herausgefunden hat: Die Autorinnen und Autoren, allesamt Vertreter wissenschaftlicher und musealer Sammlungen, haben recherchiert, welche paläontologischen und verwandten geowissenschaftlichen Datenbanken zwischen den 1970er Jahren und 2024 eingerichtet worden sind und wie lange sie existierten. Das ernüchternde Ergebnis: Von den 118 identifizierten Open-Access-Datenbanken hatten 85 Prozent eine Lebensdauer von weniger als 15 Jahren, knapp 50 Prozent waren nicht länger als fünf Jahre zugänglich. „Das korreliert stark mit den Förderzyklen“, erklärt Kießling. „Größere Projekte werden meist für fünf Jahre finanziert, dann werden die Ergebnisse publiziert und das Projektziel ist erreicht. Für den dauerhaften Erhalt und die Pflege der Datenbanken fehlen meist sowohl die Mittel als auch das personelle Engagement.“

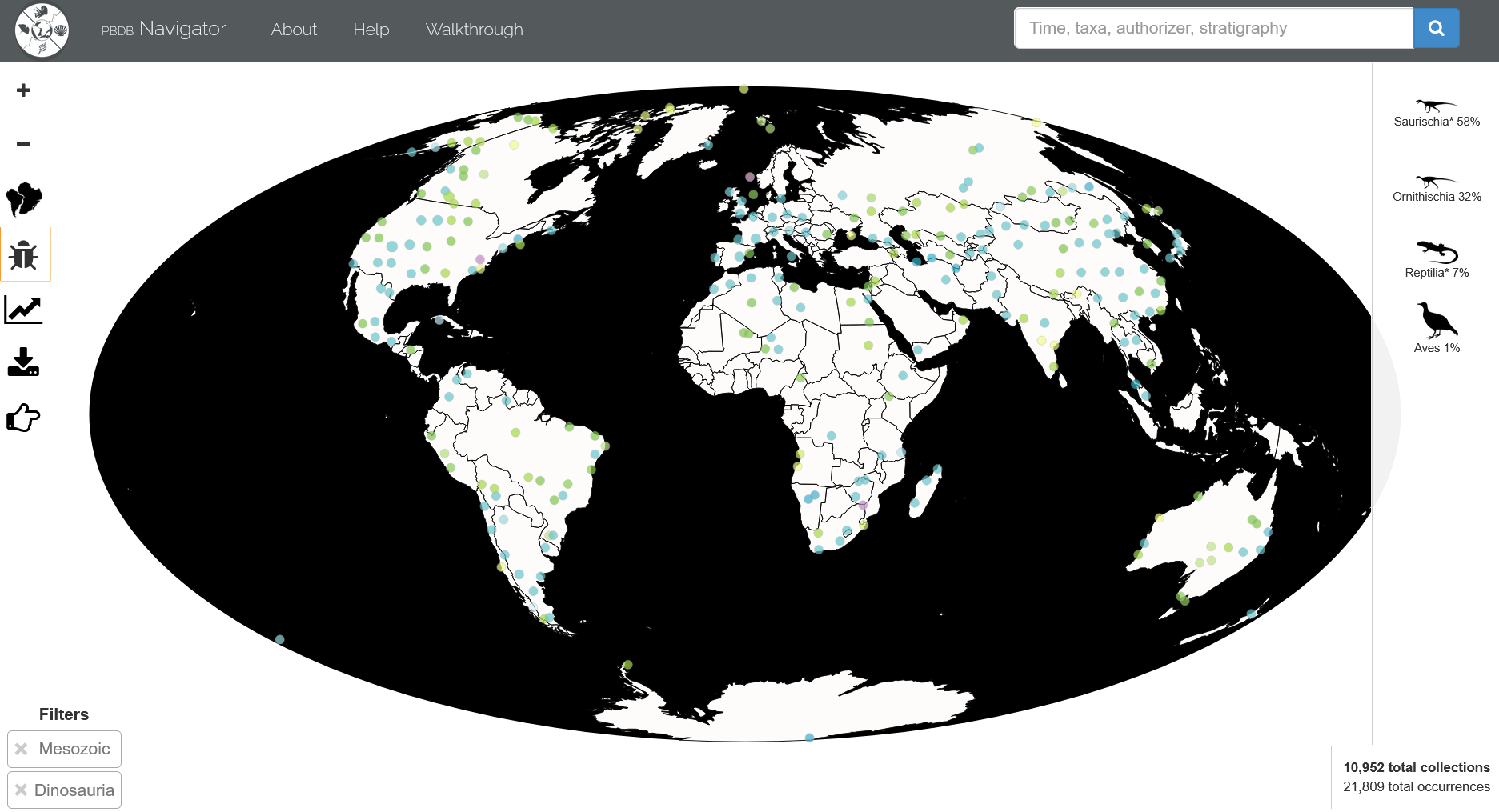

Dabei sei es für die Forschung elementar wichtig, nicht nur auf die publizierten Ergebnisse, sondern eben auch auf die Fundamentaldaten – also die grundlegenden Informationen zu den fossilen Exponaten – möglichst vieler Datenbanken weltweit zurückgreifen zu können. „Stellen Sie sich vor, Sie haben neue Erkenntnisse zu wissenschaftlichen Zusammenhängen der Diversitätsdynamik oder zu Lebensraumverschiebungen infolge der Plattentektonik. Oder es gibt völlig neue technische Möglichkeiten der Alters- und Ortsbestimmung, analog zur Revolution in der Forensik durch die DNA-Analyse. Dann wollen Sie logischerweise mit den Rohdaten arbeiten und nicht mit den vor Jahrzehnten gezogenen Schlussfolgerungen“, erklärt Kießling. Der FAU-Forscher, der zu den Top-Experten in seinem Fach weltweit zählt, weiß, wovon er spricht: Er war am Aufbau der Paleobiology Database beteiligt, der heute größten Datenbank zur systematischen Erfassung ausgestorbener Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen mit aktuell einer halben Million klassifizierter Namen. Gut ein Fünftel der Einträge stammt aus der Erlanger Forschung.

Appell an Förderpolitik und Forschungsgemeinschaft

Die Ergebnisse der Studie richten sich zum einen an die Förderpolitik: „Es geht nicht nur um mehr Geld“, sagt Kießling. „Wichtig sind Finanzierungsmodelle, die auf eine nachhaltige Sicherung der Infrastruktur ausgerichtet sind – dazu zählen etwa die Server für das Hosting oder das Personal für die Pflege der Daten.“ Schließlich sei es weitaus kostengünstiger, Datenbanken zu pflegen, als sie zu ersetzen. Als positives Beispiel nennt der Forscher die Global Biodiversity Information Facility (GBIF), eine Initiative, die wissenschaftliche Daten und Informationen zur Biodiversität in digitaler Form über das Internet frei und dauerhaft verfügbar macht. Die GBIF ist ein multinationales Konsortium, das von Mitgliedsländern getragen wird, die jeweils finanzielle Beiträge leisten und Daten bereitstellen. Darüber hinaus, so die Autorinnen und Autoren, brauche es klare Förderrichtlinien, die Einzelprojekte zur internationalen Kooperation mit wissenschaftlichen Einrichtungen und Museen verpflichten und die Verknüpfung sämtlicher Publikationen mit primären Fossildaten obligatorisch machen.

Zum anderen richtet sich der Appell an die Forschungsgemeinschaft: Ziel künftiger Projekte müsse sein, Datenbanken mit Blick auf modulare Architektur und Interoperabilität zu entwerfen und internationalen Standards, etwa von API-Schnittstellen, zu folgen. Dies ermöglicht die spätere Integration in umfassendere Infrastrukturen und reduziert Redundanz. Außerdem sollten – unabhängig von den Vorgaben der Fördermittelgeber – Kooperationen mit Museen, Universitäten, Regierungsbehörden und Industriepartnern angestrebt werden, um in gemeinsame Datenressourcen zu investieren. Und schließlich sei es wichtig, den wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Wert von Datenbanken systematisch zu bewerten und offensiv zu kommunizieren. „Wir schätzen konservativ, dass der Wert der Daten, die in den drei wichtigsten der 118 untersuchten Datenbanken gespeichert sind, bei mehreren Milliarden Euro liegt“, sagt Dr. Elizabeth Dowding, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Paläoumwelt der FAU und Erstautorin der Studie. Der Verlust einer Datenbank gehe weit über die Unzugänglichkeit der Daten hinaus – er kann Jahrzehnte der Feldforschung, Kuration, öffentlichen Finanzierung und gemeinschaftlichen Bemühungen zunichtemachen.

„Öffentliche Datenbanken gehören zu den wertvollsten wissenschaftlichen Ressourcen, über die wir verfügen“, erklärt Dowding. „Sie stehen für kollektives Wissen, öffentliche Investitionen und globale Zusammenarbeit. Wenn wir uns gemeinsam um sie kümmern, bleiben sie erhalten.“

* DOI: 10.1038/s41559-026-02985-8