Zweibahnstraße

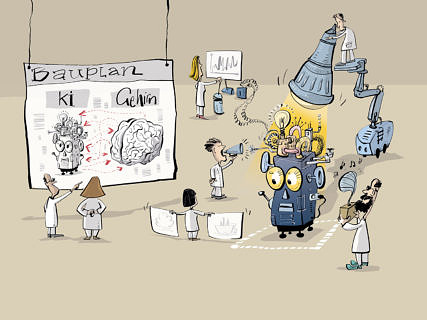

KI in der Neurowissenschaft

Um zu verstehen, wie das menschliche Gehirn Sprache und Hörverstehen verarbeitet, nutzen Forschungsteams Modelle, die auf Verfahren der künstlichen Intelligenz (KI) basieren. Dadurch gewinnen sie jedoch nicht nur neurowissenschaftliche Erkenntnisse – sondern lernen auch etwas über KI.

Das Hörbuch war durchaus witzig, aber das Zuhören für die Probanden trotzdem keine reine Freude. Alle vier Minuten sollten sie Verständnisfragen beantworten, beim Hören ein Kreuz auf einem Bildschirm im Blick behalten und auch noch den riesigen Magneto-Enzephalografen ignorieren, der die obere Hälfte ihres Kopfs umgab, um ihre Hirnströme zu messen. Doch die Testpersonen lauschten immerhin für die Wissenschaft.

„Mit Sprache zu kommunizieren, ist vielleicht die komplexeste kognitive Fähigkeit des Menschen, da spielt Wahrnehmung eine Rolle, Aufmerksamkeit, Lernen, Gedächtnis und vieles mehr“, erklärt Versuchsleiter Dr. Patrick Krauss von der Cognitive Computational Neuroscience Group der FAU. Um dieser Fähigkeit auf die Spur zu kommen, setzt Krauss schweres Gerät ein. Neben dem Magneto-Enzephalografen (MEG) kommen die funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT) und die Elektroenzephalografie (EEG) zum Einsatz, aber auch ganz feine, ins Gehirn implantierte Elektroden. Sie alle erlauben einen, wenn auch indirekten, Blick auf das arbeitende Gehirn, zeigen, wie aktiv einzelne Hirnregionen etwa beim Hören oder Sprechen sind.

Ziel: KI auf menschlichem Niveau

Zur Analyse und Darstellung der so gewonnenen Daten nutzt Krauss Verfahren aus dem Werkzeugkasten der Forschung zu künstlicher Intelligenz (KI). Aber nicht nur dazu: „Wenn wir verstehen wollen, wie Sprache im Gehirn implementiert ist, müssen wir Modelle der Vorgänge im Gehirn bauen, und auch diese Modelle basieren auf KI“, erklärt Krauss. „Mit ihnen können wir dann experimentieren und die Ergebnisse mit den Daten aus Verhaltensexperimenten vergleichen. Dann versuchen wir, die Modelle immer genauer zu machen.“

Krauss ist promovierter Physiker, arbeitet gerade am Lehrstuhl für experimentelle Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, bereitet eine Habilitation in Linguistik vor und versteht sich selbst als Kognitionsforscher. „Im Schnittbereich zwischen KI, mathematischer Modellierung, Neurowissenschaften und Linguistik entsteht gerade eine völlig neue Disziplin, die Cognitive Computational Neuroscience“, berichtet der Forscher. Der Kern dieses Forschungsfelds ist die Überzeugung, dass künstliche Intelligenz und Neurowissenschaften viel voneinander lernen können. Tatsächlich zielte die Künstliche-Intelligenz-Forschung nie nur darauf, Geräte zu bauen, die uns lästige Arbeit abnehmen. Es ging von Beginn an auch darum, Theorien über die natürliche Intelligenz zu entwickeln und zu prüfen. „Der Physiker Richard Feynman hat einmal gesagt, nur was man bauen kann, hat man auch verstanden“, so Krauss. „Das hat mich inspiriert. Neurowissenschaften und Forschung über künstliche Intelligenz sind zwei Seiten einer Medaille.“

Ziel der KI ist, Kognition und Verhalten auf menschlichem Niveau zu erreichen, und das Ziel der Neurowissenschaften ist, Kognition und Verhalten zu verstehen, das ist komplementär.

Nun hat man das Gehirn, um seine Funktionsweise zu verstehen, schon mit vielen Technologien verglichen: mit den Wasserröhren einer Bewässerungsanlage, durch die das Wasser immer dorthin geleitet wird, wo es gerade gebraucht wird, mit der Kirchenorgel samt ihrem komplizierten Pfeifensystem und mit der Telefonzentrale, in der die eingehenden Nachrichten an ihren Empfänger weitervermittelt werden. All diese Vergleiche haben sich als unzureichend erwiesen. Warum sollte es nun beim Computer und seinen Algorithmen anders sein? Zumal längst klar ist, dass die Künstlichen Neuronalen Netze, die bei der Modellierung von kognitiven Fähigkeiten im Computer eine Rolle spielen, nur grob von der Funktionsweise des Gehirns inspiriert sind. Mit der Komplexität des natürlichen Vorbilds können sie nicht mithalten.

Diese Bedenken teilt Krauss nicht: „Ziel der KI ist, Kognition und Verhalten auf menschlichem Niveau zu erreichen, und das Ziel der Neurowissenschaften ist, Kognition und Verhalten zu verstehen, das ist komplementär“, erklärt der Forscher. „Und um als Modell dienen zu können, müssen die algorithmischen Systeme dem Gehirn nicht besonders ähnlich sein. Wenn man das Gehirn zu genau imitiert, kann das nämlich auch verwirren. Wenn man die Fallgesetze verstehen will, fängt man ja auch nicht damit an, das Trudeln eines Blattes vom Baum in allen Einzelheiten nachvollziehen zu wollen.“

Es geht, wie Krauss erklärt, um die richtige Beschreibungsebene: nicht zu detailliert, aber detailliert genug. Wenn die Forscher nun eine solche Simulation der Vorgänge im Gehirn mit den Vorgängen im echten Gehirn vergleichen, finden sie idealerweise allgemeine Prinzipien von Intelligenz, die für Mensch und Maschine gleichermaßen gelten: „Bei Künstlichen Neuronalen Netzen, die auf Bilderkennung trainiert wurden, hat man festgestellt, dass sich dort tatsächlich einzelne ihrer ‚Neuronen‘ auf so etwas Abstraktes wie Zahlen spezialisieren. Sie feuern nur, wenn eine bestimmte Anzahl von etwas zu sehen ist, wie im Gehirn. Das finde ich schon erstaunlich“, sagt Krauss.

Ein Problem dieser Strategie ist allerdings, dass die Künstlichen Neuronalen Netze in ihrer Art, Probleme zu lösen, auch nicht viel durchsichtiger sind als das menschliche Gehirn selbst. Sie werden nicht Satz für Satz programmiert, sondern bekommen Rückmeldungen über die Qualität ihrer Lösungen und rütteln sich ihre innere Struktur selbst zurecht. Black-Box-Systeme nennen Forscher sie deshalb. Das kann ein Problem darstellen, weil nie ganz klar ist, was ein solches System eigentlich genau gelernt hat, und es hilft nicht wirklich, die natürliche Intelligenz besser zu verstehen.

Stille Post

Sprache nehmen wir nicht nur akustisch wahr, sondern auch visuell – das beweist der McGurk-Effekt. Er ist einer der bekanntesten Versuche der Wahrnehmungspsychologie: Dabei sehen Versuchspersonen ein Video, indem jemand die Silben „ga-ga“ ausspricht. Allerdings ist die Aufnahme so manipuliert, dass die Silben „ba-ba“ zu hören sind. Das überraschende Ergebnis: 98 Prozent der Versuchspersonen gaben an, „da-da“ gehört zu haben. Das Sprachzentrum im Gehirn reagiert also nicht auf die akustischen Eindrücke, sondern auch auf die visuellen und versucht, beides in Einklang zu bringen.

Geheimnisse der Sprachverarbeitung

Viele Teams arbeiten derzeit weltweit daran, dieses Problem zu lösen, die meisten befassen sich mit Systemen zur Bildverarbeitung. Krauss und sein Team hingegen wollen sprachverarbeitende Systeme durchsichtiger machen. Dabei stellten sie zuerst einmal fest, dass es kaum Daten gibt. Wer zu Bilderkennung forscht, kann sich aus riesigen Datenbanken bedienen. Die Daten, die zum Sprachverstehen vorliegen, sind hingegen rar und wenig realistisch. Sie stammen etwa aus Studien zum Verstehen einzelner Wörter. Hier hat Krauss mit seiner Hörbuch-Studie Abhilfe geschaffen und zum ersten Mal einen großen Datensatz in einem natürlichen Setting erzeugt. Mit diesen Daten kann er nun immer wieder neue Hypothesen testen und so dem Gehirn vielleicht ein paar neue Einsichten über die Sprachverarbeitung entlocken.

So hat der Forscher mit seinem Team zum Beispiel mit einem Algorithmus experimentiert, der Zehn-Wort-Sätze ergänzen sollte, also angeben, welches Wort das elfte sein müsste. „Wir wollten wissen, wie das System das organisiert. Und haben mit unserem Verfahren gefunden, dass es sich nicht am Inhalt der Sätze, sondern an der Wortart des zu ergänzenden Wortes orientiert. Das ist gar keine schlechte Strategie“, erklärt Krauss. Vielleicht ist auch dies ein Prinzip von Sprachverarbeitung, das Gehirne und lernende Algorithmen trotz all ihrer Unterschiede teilen. Der Weg vom Gehirn zum Computer und zurück ist, so gesehen, kein Umweg, sondern eine Abkürzung: Mit dem Computer lässt sich leichter experimentieren. Freilich erst, nachdem zum Beispiel Probandinnen und Probanden, die unter einem Magneto-Enzephalografen Hörbücher hören, die nötigen Daten erzeugt haben.

Über die Autorin

Manuela Lenzen schreibt als freie Wissenschaftsjournalistin für verschiedene große deutschsprachige Zeitungen und Magazine. Sie hat Philosophie, Geschichte, Politikwissenschaften und Ethnologie studiert.

FAU-Forschungsmagazin friedrich

Dies ist ein Beitrag aus unserem Forschungsmagazin friedrich. Die aktuelle Ausgabe nimmt Sie mit auf ganz verschiedene Wege – alltägliche, aber auch ungewöhnliche, auf berühmte Handelsstraßen, auf Entdeckungsreisen, Umwege und Pilgerpfade.

Dies ist ein Beitrag aus unserem Forschungsmagazin friedrich. Die aktuelle Ausgabe nimmt Sie mit auf ganz verschiedene Wege – alltägliche, aber auch ungewöhnliche, auf berühmte Handelsstraßen, auf Entdeckungsreisen, Umwege und Pilgerpfade.

Ein Print-Exemplar können Sie sich direkt an einer der vielen Auslagen der FAU mitnehmen oder kostenfrei bestellen – einmalig oder als Abo.

Alle Beiträge