Tumore verstehen

Wie Wundheilung und die Entwicklung von Embryos zur Krebsforschung beitragen

Krebs. Vor dieser Diagnose fürchten sich sehr viele Menschen zurecht, bedeutet sie doch häufig einschneidende Behandlungen und viel zu oft bringt diese Krankheit den Betroffenen auch heute noch den Tod. Um diese Situation zu verbessern, versucht die Forschung die häufig sehr komplexen Vorgänge beim Entstehen von Krebstumoren besser zu verstehen. Besonders interessant ist die Frage, wie es solche Krebszellen schaffen, sich in völlig fremdem Gewebe festzusetzen. Sterben doch weitaus die meisten der betroffenen Patientinnen und Patienten nicht etwa am ursprünglichen Tumor, sondern an den Tochtergeschwülsten, „Metastasen“ genannt.

Nachschub für Krebszellen

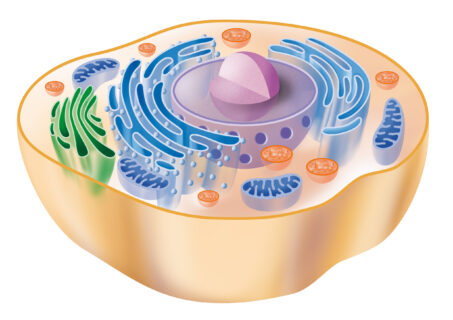

Um den Ursachen von Krebs auf die Spur zu kommen, wird im Universitätsklinikum Erlangen und an der FAU häufig Tumorgewebe aus Operationen untersucht. Dabei zeigen die Methoden der modernen Molekularbiologie oft mehrere Unterschiede auf zwischen Tumorzellen und den normalen Zellen, aus denen sie einst entstanden sind. Diese Veränderungen aber lassen sich aus guten Gründen am besten in Tierversuchen untersuchen: In Menschen und Tieren entsteht eine solche bösartige Geschwulst ja nicht isoliert, sondern in der Nachbarschaft mit Zellen, die nicht zu Tumorzellen werden. Diese Zellen kommunizieren miteinander und beeinflussen einander.

Obendrein vermehren sich Tumorzellen oft sehr schnell, brauchen dafür aber Nachschub, der ihnen über die Blutgefäße geliefert wird. Diese Versorgung spielt eine wichtige Rolle – und hinterlässt ihre Spuren: Nicht nur die Krebszellen unterscheiden sich erheblich vom normalen Gewebe, sondern auch die im Tumor entstehenden Blutgefäße zeigen deutliche Veränderungen zu den Adern im Rest des Organismus. Offensichtlich hat der Tumor also seinen Versorgungslinien einen deutlichen Stempel aufgedrückt. Ob diese Unterschiede tatsächlich für neue Therapien oder Diagnosen genutzt werden können, muss noch untersucht werden. Und das am besten in der natürlichen Umgebung des Tumors wie in einem Tierversuch.

Hürden für das Heilen von Wunden

Um den Wandel einer gesunden Zelle zu einer Tumorzelle besser zu verstehen, ist auch ein Blick auf ganz alltägliche Prozesse nützlich. Einer davon ist die Heilung von Wunden und Schrammen, die man sich im Alltag oder beim Sport zugezogen haben könnte. Bei solchen Verletzungen klafft ja eine Lücke im Gewebe. Diese sollte möglichst schnell wieder geschlossen werden. Und das am besten nicht mit einer Narbe, sondern mit gesunden Zellen. Dazu muss die Haut eine gewaltige Hürde überwinden. Das funktioniert bei gesunden Menschen recht gut. Normalerweise sind Hautzellen auf allen Seiten von anderen Zellen umgeben, mit denen sie gut verbunden sind. Um eine Wunde zu schließen, müssen sie jedoch in diese offene Stelle hineinwachsen, in der sie zumindest auf einer Seite keine Nachbarn haben. Das können die Zellen grundsätzlich zwar, legen diese Eigenschaft aber eigentlich am Ende ihrer Zeit in einem Embryo ab. Denn würden die Hautzellen immer weiterwachsen, wäre nach einiger Zeit alles von ihnen überwuchert. Der Organismus hat also triftige Gründe, eine erneute Aktivierung dieser Funktion mithilfe eines Hochsicherheitsmechanismus zu verhindern.

Verlust der Kontrolle

Am Rand einer größeren Wunde aber muss das Schloss dieses Mechanismus geöffnet werden. Einer der passenden Schlüssel wird in der Zellbiologie „TGF-β“ genannt. Dieses Signalmolekül spielt nicht nur bei der Entwicklung von Embryonen eine zentrale Rolle, sondern kann auch die Hautzellen am Rande einer Wunde in „Fibroblasten-ähnliche Zellen“ verwandeln. Diese wiederum überwinden vorhandene Hürden und wandern sogar solo in die Wunde hinein. Dort bauen sie ein feines Gewebe auf, das die offene Stelle stabilisiert und so die Heilung einleitet.

TGF-β spielt in Tumoren ebenfalls eine wichtige Rolle. Im normalen Gewebe hindert es nämlich die Zellen am Wachsen. In vielen Tumoren aber ist dieses Signal gestört. TGF-β verliert die Kontrolle und die Zellen können ungehemmt wachsen. Das muss allerdings keineswegs zu Krebs führen: Solange die wachsenden Zellen das benachbarte Gewebe nicht in Mitleidenschaft ziehen und zerstören, halten sich die Probleme meist in Grenzen.

Go or Grow

Bei einer bösartigen Geschwulst ist das anders. Die wuchernden Zellen zerstören dann auch das Nachbargewebe. In diesem Fall sitzen die Tumorzellen meist fest im Organismus und wachsen immer weiter. Immerhin lassen sich Tumore in diesem Stadium meist relativ gut behandeln.

Schwieriger wird es, wenn Tumorzellen sich stark verwandeln, den Kontakt mit den Nachbarzellen verlieren und sich durch den Organismus bewegen.

Auch diese Bildung von Metastasen stützt sich auf einen Prozess, der in der Entwicklung jedes Embryos sowie beim Heilen von Wunden eine zentrale Rolle spielt: die „Epithelial-mesenchymale Transition“ oder kurz „EMT“ genannt. Die festsitzenden Zellen verlieren den Kontakt zu ihren Nachbarn und ihrer Unterlage und können weit umherwandern. Im Embryo setzen diese Zellen sich an anderen Stellen wieder fest und beginnen dort neues Gewebe zu bilden, das sich auch stark von dem unterscheiden kann, aus dem die wandernden Zellen einst aufgebrochen sind. In Tumorzellen schaltet dieser EMT-Prozess ebenfalls den Wander-Modus ein. Gleichzeitig endet das Wachstum in diesen Zellen. Offensichtlich haben Tumorzellen also eine Wahl zwischen „go or grow“, also zwischen „wandern und wachsen“.

Heimtückische Wanderung

Genau diese wandernden Tumorzellen aber erschweren die Behandlung von Krebs sehr. Sie sind nämlich zudem noch extrem resistent gegen herkömmliche Therapien. Wird bei einer solchen der Tumor herausgeschnitten und eine Chemotherapie durchgeführt, erwischt man häufig nahezu alle Krebszellen. Ganz wenige aber können unter Umständen entkommen. Sie wandern dann im Körper umher oder verstecken sich zum Beispiel im Knochenmark. Jahre später erwachen diese Zellen, bewegen sich wieder fort durch den menschlichen Organismus und lassen sich oft genug in einem ganz anderen Gewebe oder Organ nieder.

Wie diese Wander-Tumorzellen aufgeweckt werden, ob und wie ihre Widerstandskräfte vielleicht doch geknackt werden können und wie sie es schaffen, sich in einem eigentlich fremden Gewebe niederzulassen und dort eine Metastase zu bilden, kann man leider nicht in Zellkulturen oder Computersimulationen untersuchen: Diese Prozesse werden nämlich von meist noch unbekannten Signalen aus dem gesamten Organismus maßgeblich beeinflusst. Im Universitätsklinikum Erlangen und in der FAU werden solche Vorgänge, aber auch Möglichkeiten, sie zu verhindern, daher in Tierversuchen untersucht. Der Wettlauf zwischen dieser heimtückischen Bildung von Tochtergeschwülsten und möglichen Behandlungen hat also längst begonnen. Vielleicht verlieren die brandgefährlichen Metastasen so eines Tages einen Teil ihrer Schrecken.

Über den Autor

Roland Knauer ist promovierter Naturwissenschaftler, er lebt und arbeitet als Journalist und Autor mit dem Schwerpunkt Naturwissenschaften in der Marktgemeinde Lehnin. Unter www.naturejournalism.com stellt er sich vor.

Tierexperimentelle Forschung und Tierschutz an der FAU

Auf unserer Webseite erfahren Sie mehr über Tierschutz und verantwortungsvolle Forschung an der FAU.

Weitere Beiträge zu Forschungsbereichen mit tierexperimenteller Forschung finden Sie in unserem Blog.