Entscheidende Kontraste

Das Wort „Diagnose“ kommt aus dem Alt-Griechischen und lässt sich mit „Entscheidung“ oder „Unterscheidung“ wohl am besten ins Deutsche übersetzen. Ist die Diagnose einer medizinischen Untersuchung möglichst zuverlässig, zeigt sie häufig, welche Krankheit die Betroffenen haben, was genau in ihrem Organismus passiert. Und gibt damit oft wichtige Hinweise auf eine gute Behandlung und verbessert so auch deren Chancen.

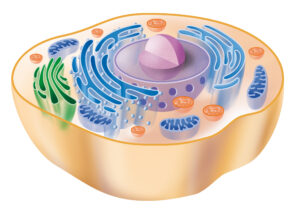

In der Medizin des 21. Jahrhunderts spielen bei solchen Diagnosen immer wieder bildgebende Verfahren eine wichtige Rolle. Mit Hilfe unterschiedlicher Techniken kann heute ein Blick in den Körper lebender Menschen oder Tiere geworfen werden. Was am Ende des 19. Jahrhunderts mit der Entdeckung der Röntgenstrahlen begann, die im Inneren des Körpers liegende Strukturen wie Knochen ganz ohne Operation zeigen, umfasst heute eine ganze Reihe von Methoden von der Computertomographie, die kurz CT genannt wird, bis zur Magnetresonanztomographie oder kurz MRT. Damit wird auch am Universitätsklinikum Erlangen und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) beobachtet, wie ein Herz schlägt oder wie ein Tumor mit Blut versorgt wird.

Bildverstärker

Allerdings unterscheidet sich das Blut vom weichen Gewebe in seiner unmittelbaren Umgebung so wenig, dass man auch mit solchen Methoden kaum einen Unterschied erkennt. Gute Blicke ins Herz oder in einen Tumor gelingen daher erst mit Hilfe von Kontrastmitteln, die geringe Differenzen deutlich verstärken und so ein klares Bild ermöglichen, das entscheidende Hinweise auf eine Krankheit geben könnte. Mit Verbindungen des Seltene-Erden-Elements Gadolinium für die MRT und Jod-Verbindungen für die CT stehen der Radiologie heute bereits sehr gute „Bildverstärker“ zur Verfügung. Was nicht heißt, dass andere Substanzen mit diesen beiden Elemente nicht einen noch besseren Kontrast geben können. Auch an solchen Optimierungen hat die Forschung in Erlangen natürlich Interesse und arbeitet daher auch auf diesem Gebiet.

Hat man einen interessanten Kandidaten gefunden, wird dieser pingelig genau unter die Lupe genommen. Zunächst wird erst einmal die Wirkung in Tieren analysiert, um Risiken für Menschen möglichst zu verringern. Liefern die neuen Mittel tatsächlich auch in diesen Versuchen einen besseren Kontrast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass auch Menschen davon profitieren: Sinkt doch deren Belastung, weil man deutlich weniger Kontrastmittel verwenden kann. Oder es wird eine ähnlich geringe Menge der Gadolinium- oder Jod-Verbindungen wie bisher verwendet und man erhält mit den neuen Mitteln klarere und zuverlässigere Bilder und Diagnosen, was die Therapie und die Heilungschancen verbessert.

Bessere Diagnosen

So zum Beispiel bei Menschen, deren Herzmuskel erkrankt ist und daher nicht mehr genug Blut in den Körper pumpt. Denn mit diesen Kontrastmitteln und Techniken lässt sich auch das schlagende Herz in Menschen und Tieren gut beobachten. Medikamente können das kranke Organ zwar stärken, sollten aber zunächst nicht am Menschen, sondern an Tieren erprobt werden. Und das am lebenden Organismus, weil ein totes Herz von Menschen oder Tieren kaum verrät, wie viel Blut es durch den Körper pumpen kann. Ohne Tierversuche lassen sich die Therapien dieser schweren Herzerkrankungen also nicht verbessern.

Bessere Tumor-Therapien

Die bildgebenden Verfahren bringen auch Krebsbehandlungen deutlich voran. Schließlich sind Tumore ja bösartige Wucherungen, die für ihr permanentes Wachsen mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden müssen. Diese Geschwülste sind also gut durchblutet. Während sich im gesunden Gewebe nur sehr wenige Blutgefäße neu bilden, ist es im Tumor ganz anders. Die moderne Krebsmedizin setzt daher gerne auf Wirkstoffe, die das Gefäß-Wachstum bremsen und den Tumor so aushungern.

Auf dem Weg zu solchen Therapien stehen Tierversuche, in denen unter anderem analysiert wird, wie spezifisch diese Medikamente sind. Wie viel davon landet also im Tumor und lässt ihn schrumpfen? Und welche anderen Organe können geschädigt werden, weil sich dort eben auch ein paar wenige Blutgefäße neu bilden und dieses Wachstum durch eine solche Therapie gebremst werden kann?

Solche Untersuchungen sind an toten Organen sehr aufwändig. Obendrein zeigen sie jeweils nur ein einziges Stadium der Therapie: die Zeit, in der das Tier geopfert wurde. An lebenden Tieren aber lässt sich die Durchblutung von Organen und Tumoren viel besser untersuchen. Und man kann die Wirkung dieser Wirkstoffe an einem einzigen Tier während der gesamten Therapie untersuchen – und erhält Ergebnisse, die später viele Menschenleben retten können, mit viel weniger Tierversuchen. Werden im Universitätsklinikum Erlangen und der FAU bessere Kontrastmittel entwickelt, verringert das die Zahl der Tierversuche weiter. Und verbessert gleichzeitig die Chancen vieler Krebspatienten.

Über den Autor

Roland Knauer ist promovierter Naturwissenschaftler, er lebt und arbeitet als Journalist und Autor mit dem Schwerpunkt Naturwissenschaften in der Marktgemeinde Lehnin. Unter www.naturejournalism.com stellt er sich vor.

Tierexperimentelle Forschung und Tierschutz an der FAU

Auf unserer Webseite erfahren Sie mehr über Tierschutz und verantwortungsvolle Forschung an der FAU.

Weitere Beiträge zu Forschungsbereichen mit tierexperimenteller Forschung finden Sie in unserem Blog.