Laser sind die Zukunft – auch in der Medizin

An der Friedrich-Alexander-Universität forschen Wissenschaftler daran, wie Licht nicht nur den OP-Saal erhellt, sondern auch Gewebe automatisch erkennen, schneiden und gar Krebs heilen kann.

von Marc Borufka

Laser sind heute ein kaum mehr wegzudenkender Bestandteil unseres Lebens. Seit der US-amerikanische Physiker Theodore Maiman 1960 den ersten Laser entwickelte, hat sich einiges getan. „Die Entwicklung des Lasers wurde und wird unheimlich rasant vorangetrieben“, sagt Prof. Peter Hommelhoff, Leiter des Lehrstuhls für Laserphysik an der FAU. Vor allem wegen der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten: CDs werden mit Lasern gelesen, in Supermärkten werden mit dem roten Licht die Waren an der Kasse registriert, und in der Autoindustrie werden lasergesteuerte Roboter bei der Produktion eingesetzt.

Fokussierte Hochleistungslaser können sogar zum ultrapräzisen Schneiden und Schweißen von Metall benutzt werden. Geschätzt werden die Eigenschaften des Lasers auch in der Medizin. Bereits ein Jahr, nachdem Maiman den Laser entwickelt hatte, setzten Mediziner die Strahlquelle schon in der Augenheilkunde ein. Die Ärzte behandelten mit den Laserstrahlen die Erkrankungen der Retina sowie den grünen Star. 1965 nutzten erstmals Chirurgen diese Technologie. Bereits in den Siebzigern wurden Magen-Darm-Krankheiten mit Laser behandelt, ebenso verengte Blutgefäße.

Was ist aber das Geheimnis des Lasers, und was unterscheidet ihn von anderen Lichtquellen wie der Sonne und der Glühbirne? Es sind die Photonen, die den gewaltigen Unterschied ausmachen. Das sind kleine Energiebündel, die sich nahezu mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Vereinfacht ausgedrückt: Bei einer Küchenlampe werden verschiedene Photonen erzeugt, die kreuz und quer durch die Küche geschleudert werden. Hingegen werden bei einem Laser Photonen erzeugt, die einander in Energie und Wellenlänge gleichen und in dieselbe Richtung fliegen. Auf diese Weise kann der Weg des Lichts kontrolliert werden. Eine Eigenschaft, die für das präzise Arbeiten in der Medizin unabdingbar ist und das Laserlicht zu einer wichtigen Technologie bei der Behandlung von Patienten macht.

Teilchen beschleunigen mit Laserlicht

Er ist der größte Teilchenbeschleuniger der Welt: der Large Hadron Collider, kurz LHC. Am Großen Hadron-Speicherring des Europäischen Kernforschungszentrums CERN bei Genf haben über 10.000 Menschen geplant und gebaut. Die Kosten für dieses Projekt belaufen sich auf drei Milliarden Euro. Sein Herzstück ist ein knapp 27 Kilometer langer, unterirdischer Ringtunnel, in dem die Teilchen, die Protonen, nahezu auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden können.

Die Wissenschaftler untersuchen mit dem LHC Elementarteilchen und Materiezustände. Für praktische Anwendungen in der Medizin geht es aber natürlich auch einige Nummern kleiner, sodass die schrankgroßen Teilchenbeschleuniger in den Behandlungszimmern der Krankenhäuser Platz finden. So können beispielsweise Menschen mit einem Augentumor behandelt werden, ohne dass mit einem Skalpell eingegriffen werden muss. Die Patienten werden mit schnellen Protonen aus einem Teilchenbeschleuniger bestrahlt. Auf diese Weise werden die Tumoren im Inneren des Augapfels zerstört, ohne das umliegende Gewebe wesentlich zu schädigen. Und es geht sogar noch einige Nummern kleiner.

Das hat Prof. Peter Hommelhoff mit seinem Laser-Forschungsprojekt bewiesen: Während herkömmliche Beschleuniger die Teilchen mit elektromagnetischen Feldern in Metallröhren auf Spitzengeschwindigkeit bringen, setzen Hommelhoff und sein Team auf Laserlicht, das durch Glas strahlt. „Wir haben den allerersten Schritt erfolgreich gemacht und nachgewiesen, dass Teilchen durch Licht beschleunigt werden können“, freut sich Hommelhoff über die gelungene Forschungsarbeit, die die Erlanger Wissenschaftler in Kooperation mit einem Forscherteam der Universität Stanford vorangetrieben haben. Das US-Team hat etwa zur gleichen Zeit die ersten Tests mit einem leicht veränderten Versuchsaufbau durchgeführt und ebenfalls nachgewiesen, dass Elektronen mit Laserlicht beschleunigt werden können. Die deutschen und amerikanischen Wissenschaftler haben dies weltweit als erste geschafft.

Die erfolgreichen Experimente an der Friedrich-Alexander-Universität sind quasi ein Quantensprung und sprechen für die Verdienste am Lehrstuhl für Laserphysik. Der Europäische Forschungsrat hat die Projekte an dem Lehrstuhl als „bahnbrechend und exzellent“ bezeichnet und zwei Millionen Euro Fördergelder zur Verfügung gestellt. Die Entwicklung der wegweisenden Laserbeschleunigung war dringend nötig: „Mit der herkömmlichen Methode der Teilchenbeschleunigung mittels elektromagnetischer Radiofrequenz- Felder sind wir an unsere Grenzen gestoßen“, sagt Hommelhoff. Eine Weiterentwicklung war kaum noch möglich, da sich die Stärke des elektrischen Feldes nicht mehr steigern ließ. „Das Problem ist das Material“, führt Hommelhoff aus. Bei einer zu hohen elektrischen Feldstärke könnte die Metalloberfläche der Kupferröhren beschädigt werden.

Teilchenbeschleuniger für die Westentasche

Konkret bedeutet dies, dass bei Kupfer die Grenzen für die Schwingungen der Teilchen bei wenigen Gigahertz liegen und die maximale Feldstärke auf 100 Millionen Volt pro Meter (V/m) begrenzt ist. Deshalb setzt Hommelhoff auf Glas, das diesen Feldstärken bei optischen Frequenzen standhält. „Mit Glas und Laser können wir die Beschleunigungskraft potenziell verhundertfachen, im Vergleich zu herkömmlichen Technologien“, so Hommelhoff. Anders als beim hergebrachten Verfahren können die Schwingungen bei Glas eine Feldstärke von zehn Milliarden V/m erreichen, wenn man optische Felder verwendet, die mit zirka 200 Terahertz (200 x 1000 Gigahertz) schwingen.

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Teilchenbeschleuniger kompakter und kostengünstiger konstruiert werden können. Das würde nicht nur die Forschung stärker vorantreiben, sondern auch die Weiterentwicklung dieser Technologie für Anwendungen in der Medizin. „Wir stehen mit unserer Forschungsarbeit zwar noch vollkommen am Anfang, aber die Basis für die weitere Entwicklungsarbeit ist bereitet“, betont Hommelhoff. So seien praktische Anwendungen schlicht erste Ideen und noch nicht ausgereift. Denkbar wären Anwendungsbereiche in der Medizin etwa bei der Bestrahlung von Tumoren. „Diese Teilchenbeschleunigung der nächsten Generation könnte bei der Bekämpfung von Krebs hilfreich sein“, sagt Hommelhoff. Dank der kompakteren Bauweise könnte ein Onkologe oder ein Chirurg ein kleines medizinisches Gerät in der Hand halten und flexibel in Tumornähe platzieren.

Noch einen Schritt weiter gedacht: In mikroskopisch kleiner Bauweise könnten die Laser-Teilchenbeschleuniger in medizinischen Sonden eingesetzt werden. Anders als bei der heutigen Strahlentherapie gegen bösartige Geschwülste, bei der sich der Teilchenbeschleuniger außerhalb des Körpers befindet, könnten die Laser-Sonden per Endoskopie direkt im Inneren des Patienten an den Tumor herangeführt werden. Damit wäre eine gezieltere Behandlung möglich. Anderes Gewebe würde verschont bleiben: Reizungen auf der Haut wie nach einem Sonnenbrand oder Brandblasen können durch diese direkte Bestrahlung vermieden werden.

Auch mobile Teilchenbeschleuniger seien denkbar. Kompakte Geräte könnten bei Einsätzen im Krankenwagen oder im Rettungshubschrauber transportiert werden. „So weit sind wir aber noch lange nicht. Wir müssen noch jede Menge Grundlagenforschung betreiben“, sagt Hommelhoff, der den Lehrstuhl Laserphysik seit zwei Jahren leitet und eng mit dem Erlanger Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts zusammenarbeitet. Es gibt aber bereits Interessenten, die sich für die ersten Ergebnisse interessieren, darunter viele Beschleuniger-Labore und das Fraunhofer-Institut in Berlin. „Das Projekt steckt zwar noch in den Kinderschuhen, es hat aber viel Potenzial.“ Vor allem könnten die Labore durch eine zehnmal kleinere Bauweise der Beschleuniger viel Geld sparen. Bei ihrem Versuchsaufbau nutzen Hommelhoff und sein Team die Elektronensäule eines üblichen Elektronenmikroskops alsQuelle, das die Elektronen mit 28.000 Elektronenvolt auf Anfangsgeschwindigkeit bringt.

Das ist ungefähr ein Drittel der Lichtgeschwindigkeit. Gemessen an den Vorstellungen der Hochleistungs-Physiker ist das eher Schrittgeschwindigkeit. Um die Teilchen rasant zu beschleunigen, wird gepulstes Laserlicht eingesetzt, das nur aus wenigen optischen Schwingungen besteht: hundert Femtosekunden, hundert Millionstel einer Milliardstel Sekunde. In einer Vakuumkammer schießen schließlich die Elektronen aus der Elektronenquelle über eine Glasfläche. Diese hat an der Oberfläche schmale Rillen, die 750 Nanometer auseinanderliegen. Dieses Glasgitter ist mit 0,03 Millimetern so groß, dass man es gerade noch mit dem bloßen Auge erkennen kann. Auf der anderen Seite des luftleeren Raums misst ein Detektor die Energie der Teilchen. Um die Teilchen zu beschleunigen, trifft von oben Laserlicht auf das Glasgitter, das den roten Lichtstrahl in verschiedene Anteile aufspaltet, unter anderem in sogenannte evaneszente Wellen.

Diese breiten sich nicht im Raum aus, sondern verlaufen parallel zur Oberfläche des Glases und damit auch parallel zu den Teilchen. Das hat den Effekt, dass die Wellen die Elektronen mit einem stärkeren elektrischen Feld beschleunigen, als dies mit herkömmlichen Technologien wie Mikrowellen der Fall ist. Anders ausgedrückt: „Ein Teil der Elektronen gebraucht die Lichtwellen genauso wie ein Surfer die Meereswellen, der die Brandung der Wellen zur Beschleunigung nutzt“, erklärt Hommelhoff. Ein Vorteil dieser Laserlicht-Beschleunigung ist die modulare Erweiterbarkeit, da die Beschleunigung von der Anzahl der Rillen im Glas abhängt. Somit lässt sich das Verfahren relativ einfach nach dem Baukastenprinzip zu einer mehrstufigen Anlage ausbauen. Mehrere Glasgitter, hintereinander aufgereiht, ergeben einen leistungsfähigeren Beschleuniger.

„Damit können wir diese Methode leicht skalieren“, so Hommelhoff. Zudem ließen sich die beschleunigten Elektroimpulse zeitlich feiner steuern. Die Idee an sich, Teilchen mithilfe von Lasern zu beschleunigen, ist nicht revolutionär. Die ersten Gedanken dazu machten sich Wissenschaftler bereits in den sechziger Jahren, kurz nachdem der erste Laser entwickelt worden war. „Seitdem haben sich Forscher immer wieder mal diesem Thema gewidmet, aber ohne durchschlagenden Erfolg“, erläutert Hommelhoff. Woran die früheren Forschungsarbeiten gescheitert sind, lässt sich jedoch kaum sagen. „Misserfolge sind in der Literatur relativ schlecht dokumentiert, niemand möchte gerne sein Scheitern öffentlich machen“, sagt Hommelhoff und lacht. Was Hommelhoff und sein Team aber anders gemacht haben, ist, dass sie eine drei Nanometer dünne Goldschicht auf das Glasgitter aufgetragen haben. „Das war ein zentraler Punkt“, sagt der Physiker. Dadurch werden die Elektronen vom Glas geleitet, und es lädt sich nicht elektrisch auf. Fünf harte Jahre haben die Forscher, allen voran John Breuer, Hommelhoffs damaliger Doktorand, im Labor verbracht. Dann hatten sie die Gewissheit, dass es funktioniert.

Medizinische Diagnose mit Laserstrahlen

Nicht nur bei der Bekämpfung von Tumoren kommt Laserlicht zum Einsatz. Die zukunftsweisende Technologie wird auch bei der Früherkennung von Krebs eingesetzt und bei der Diagnose von Darmkrankheiten. Daran forschen die Wissenschaftler amLudwig-Demling-Center der Universität Erlangen. Ihr Ziel ist die Erforschung der molekularen endoskopischen Bildgebung bei entzündlichen und neoplastischen Erkrankungen. Die Forscher haben ein Signalspray entwickelt, das mit einem Endoskop auf die Schleimhaut des Darms aufgesprüht wird. Mit diesem Marker ist es möglich, schon vor Beginn einer Therapie zu erkennen, ob bestimmte Medikamente beim Patienten anschlagen werden. „Das ist ein großer Vorteil. Denn bislang mussten Ärzte bei der Behandlung von Entzündungen sequenziell vorgehen“, sagt Prof. Markus Neurath, der das Projekt koordiniert. Die entzündeten Stellen wurden zunächst beispielsweise mit Kortison behandelt. Brachte dies keinen zufriedenstellenden Erfolg, verabreichte der Arzt das nächste Medikament, so lange, bis sich die gewünschte Wirkung einstellte oder er die Behandlung abbrach.

Bessere Therapiekontrolle

Mit der neuen Methode kann Menschen gezielter geholfen werden, beispielsweise denen, die an Morbus Crohn erkrankt sind. Bei dieser Krankheit leiden die Menschen unter starken Bauchschmerzen und Durchfall, hervorgerufen durch eine chronisch- entzündliche Erkrankung des Darms, in dem Morbus Crohn große Narben verursacht.

Ein Signalstoff, der die Entzündungen im Darmgewebe fördert, ist Tumornekrosefaktor alpha (TNF). Zwar gibt es Medikamente, die diese unerwünschte Wirkung unterdrücken, jedoch sind diese Antikörperpräparate teuer. Zudem wirken sie nur bei jedem zweiten Patienten. Bei den anderen Betroffenen versagt das Medikament nicht nur, sie sind auch dem Risiko der Nebenwirkungen ausgesetzt wie Allergien und Infektionen. „Um die Entzündungen im Darm besser zu verstehen, haben wir einen Antikörper mit einem fluoreszierenden Farbstoff entwickelt, der bei Untersuchungen auf die Darmoberfläche aufgesprüht wird“, erläutert Neurath. Dabei gehen die Forscher davon aus, dass die Antikörpermedikamente nur dann wirken, wenn sie direkt mit den entzündeten Bereichen der Darmschleimhaut in Berührung kommen.

Die Wissenschaftler testeten das Markerspray an 25 Morbus- Crohn-Patienten. Bei 13 von ihnen färbten sich die betroffenen Stellen der Darmschleimhaut – ein Hinweis auf den Signalstoff TNF, der die Entzündung fördert. Durch den Einsatz eines konfokalen Laser-Endomikroskops haben Neurath und sein Team die Antikörper sichtbar gemacht. Das Laserlicht trifft auf das Gewebe und wird reflektiert, wodurch ein Gesamtbild generiert wird.

„Damit erhalten wir ein Bild mit einer 1500fachen Vergrößerung“, erklärt Neurath. „Diesen Marker haben wir in Erlangen erstmals erfolgreich eingesetzt und getestet.“ Das hat es weltweit zuvor noch nicht gegeben. Die Ergebnisse wurden erst Anfang dieses Jahres publiziert. Diese positiven Forschungsresultate ergeben neue Therapiemöglichkeiten.

Dank der molekularen Bildgebung mit fluoreszierenden Antikörpern lässt sich der therapeutische Erfolg der Anwendung von Anti-TNF-Antikörpern bei Morbus-Crohn-Patienten vorhersagen. Diese Technologie lässt sich auch in Bereichen des oberen Verdauungstrakts anwenden, wie Speiseröhre und Magen sowie in den Gehörgängen und in der Urologie.

„In der Theorie funktioniert es. Teilweise liegen auch schon positive Testergebnisse vor“, so Neurath. Für den Mediziner ist es eine große Vision, diese Technologie auch in der Krebstherapie einsetzen zu können. Daran arbeiten die Wissenschaftler am Ludwig- Demling-Center. „Unser Ziel ist es, den Krankheitsverlauf von Tumoren genauer verfolgen und die bösartigen Geschwülste gezielter bekämpfen zu können.“

Neues Bildgebungsverfahren ohne Kontrastmittel

Noch einen Schritt weiter gehen die Forschungen bei einem Projekt, bei dem Bilder von entzündetem Gewebe mittels Multiphotonen- Mikroskopie auch ohne die Verabreichung von Kontrastmittel beim Patienten angezeigt werden sollen. Daran arbeitet ein interdisziplinäres Team um Prof. Oliver Friedrich, der den Lehrstuhl für Biotechnologie an der FAU leitet. Eingegliedert sind die Forschungen in die Emerging Fields Initiative Advendo-Life (Advanced Optical Laser Technologies for Life Sciences and Personalized Medicine), an der neben Friedrich unter anderen auch Prof. Markus Neurath und Prof. Michael Schmidt sowie weitere Laser-Physiker, optische Ingenieure, Biotechnologen und Mediziner beteiligt sind. „Wir möchten mit unseren Forschungen dazu beitragen, den Kliniken für die Diagnose von Geweben unterstützende Bildgebungstechniken an die Hand zu geben“, sagt Friedrich.

„Mit neuen sensitiven Technologien möchten wir Bereiche sichtbar machen, die das bloße Auge nicht sieht, auch nicht mit konventionellen Endoskopen.“ Zudem soll auf aufwendige Färbetechniken mit Kontrastmitteln zur besseren Abgrenzung von Strukturen verzichtet werden. „Letztlich ist es unser Ziel, dass der Arzt direkt bei der Darmspiegelung in Echtzeit erkennen kann, an welcher Krankheit der Patient leidet“, führt Friedrich aus. Zudem erspart diese Technik dem Patienten mitunter die Spritze mit dem Kontrastmittel beim Patienten. Um auf das Kontrastmittel verzichten zu können, regt intensives Laserlicht spezielle Marker-Moleküle im Inneren des Gewebes an, selbst zu leuchten, zu fluoreszieren oder bestimmte Proteine, zum Beispiel Kollagen in Bindegewebe, auch ohne Fluoreszenz sichtbar zu machen. Art und Stärke geben schließlich Aufschluss über den Zustand der Zellen.

Durch das Multiphotonen- Mikroskop werden die verschiedenen Bereiche farbig und dreidimensional dargestellt. So wird die reguläre Darmschleimhaut beispielsweise in Grün sichtbar, die Kollagenmatrix ist blau, und in Rot erscheinen die Immunzellen, die Hinweise auf Entzündungen geben. Mit der neuen Technologie könnte viel Zeit eingespart werden: Möchte ein Proktologe beispielsweise Entzündungen im Darm genauer untersuchen, werden heute bei Darmspiegelungen Biopsien, also Gewebeproben, entnommen. Diese werden anschließend in ein Labor geschickt und von einem Pathologen untersucht, der schließlich das Ergebnis zum behandelnden Arzt zurückschickt. Das dauert seine Zeit.

Mit dem Einsatz der Multiphotonen-Mikroskopie kann der Proktologe dagegen schon gleich während der Darmspiegelung in Echtzeit die Diagnose stellen. Unterstützt werden soll der Mediziner dabei von einer Bilddatenbank, einem Multiphotonen-Atlas verschiedener Krankheitsbilder, so die Vision Friedrichs. Die Multiphotonen-Mikroskopie wird bereits an Patienten in der Medizin eingesetzt. „Bislang allerdings nur außerhalb des Körpers“, sagt Friedrich. So setzen Dermatologen die gepulsten Laserstrahlen, die im Bereich um einen Millimeter in die Haut eindringen können, etwa für die Suche nach malignen Melanomen ein. Der schwarze Hautkrebs ist ein hochgradig bösartiger Tumor der Pigmentzellen.

Dass die Technologie auch für den Darm anwendbar ist, haben die Wissenschaftler bereits an Gewebeproben getestet. Die Ergebnisse sind vielversprechend und zeigen, dass die Methode auch für die Endoskopie im Darm geeignet ist. „Jetzt möchten wir das Multiphotonen-Mikroskop auch im Körper anwenden“, so Friedrich. Dazu muss die moderne Multiphotonen-Bildgebung so klein und kompakt entwickelt werden, dass sie in optische Endoskopie-Technologien integriert werden kann, um kranke Gewebszellen in vivo, also in einem lebendigen Organismus darzustellen. Friedrich geht aufgrund der schnellen technischen Entwicklung in diesem Sektor davon aus, dass bereits in fünf bis zehn Jahren entspr6echende Endoskope realisiert werden können.

Personalisierte Medizin

Mit der neuen Technologie würden auch die Diagnosen an Sicherheit und Qualität gewinnen. Denn für eine erfolgreiche Behandlung ist es notwendig zu wissen, wie tief die Immunzellen bereits in das Darmgewebe eingedrungen sind. Auf diese Weise lässt sich erkennen, wie weit eine Entzündung fortgeschritten ist, beispielsweise bei der Früherkennung von Tumoren. Auch die Bewertungen von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn würden schneller und exakter ausfallen. Die Multiphotonen-Mikroskopie ist auch ein wichtiger Schritt hin zu einer personalisierten Medizin, eine der großen Herausforderungen in der modernen Medizin.

Damit wollen die Wissenschaftler dem Fakt gerecht werden, dass jeder Mensch einzigartig ist. Sprich: Dasselbe Medikament kann bei verschiedenen Patienten unterschiedlich wirken. Dem einen hilft es wie ein Wundermittel, dem anderen nur bedingt und dem dritten Patienten überhaupt nicht. „Nur ein Teil der Menschen spricht auf die Standard-Therapie an. Deshalb braucht es auf den einzelnen Patienten zugeschnittene Diagnosen und Therapien“, so Friedrich. Bei der Krebstherapie führt das bislang dazu, dass am Patienten verschiedene Möglichkeiten ausprobiert werden müssen, bis eine Behandlung erfolgreich ist.

Die Ursache dafür ist die genetische Ausstattung des Patienten, die von Mensch zu Mensch verschieden ist. Die Gene entscheiden mit darüber, ob ein Medikament wirkt oder ob es Nebenwirkungen verursacht. Sie sind auch dafür verantwortlich, ob sich eine Zelle unkontrolliert teilt, was zu den Krebserkrankungen führen kann. Nicht jeder Darmkrebs-Patient ist also gleich. Abhängig von den verschiedenen Genen gibt es unterschiedliche Typen, die bei der Entstehung von Krebs eine Rolle spielen.

So können die Krebspatienten in verschiedene Gruppen eingeteilt werden, für die jeweils das effektivste Medikament entwickelt werden sollte. Dabei helfen die an der FAU entwickelten Technologien, mit denen die Krankheitsbilder bereits frühzeitig erkannt werden und Krankheitsverläufe in Echtzeit verfolgt werden können. Das vereinfacht die Kontrolle, ob eine Therapie anschlägt oder nicht. Entsprechend zielgerichtet kann der Onkologe in den Ablauf der Erkrankung eingreifen. Schwere Erkrankungen wie Darmkrebs müssten mit der personalisierten Medizin künftig weniger nach dem Gießkannen-Prinzip behandelt werden.

Laser unterscheidet Gewebetypen

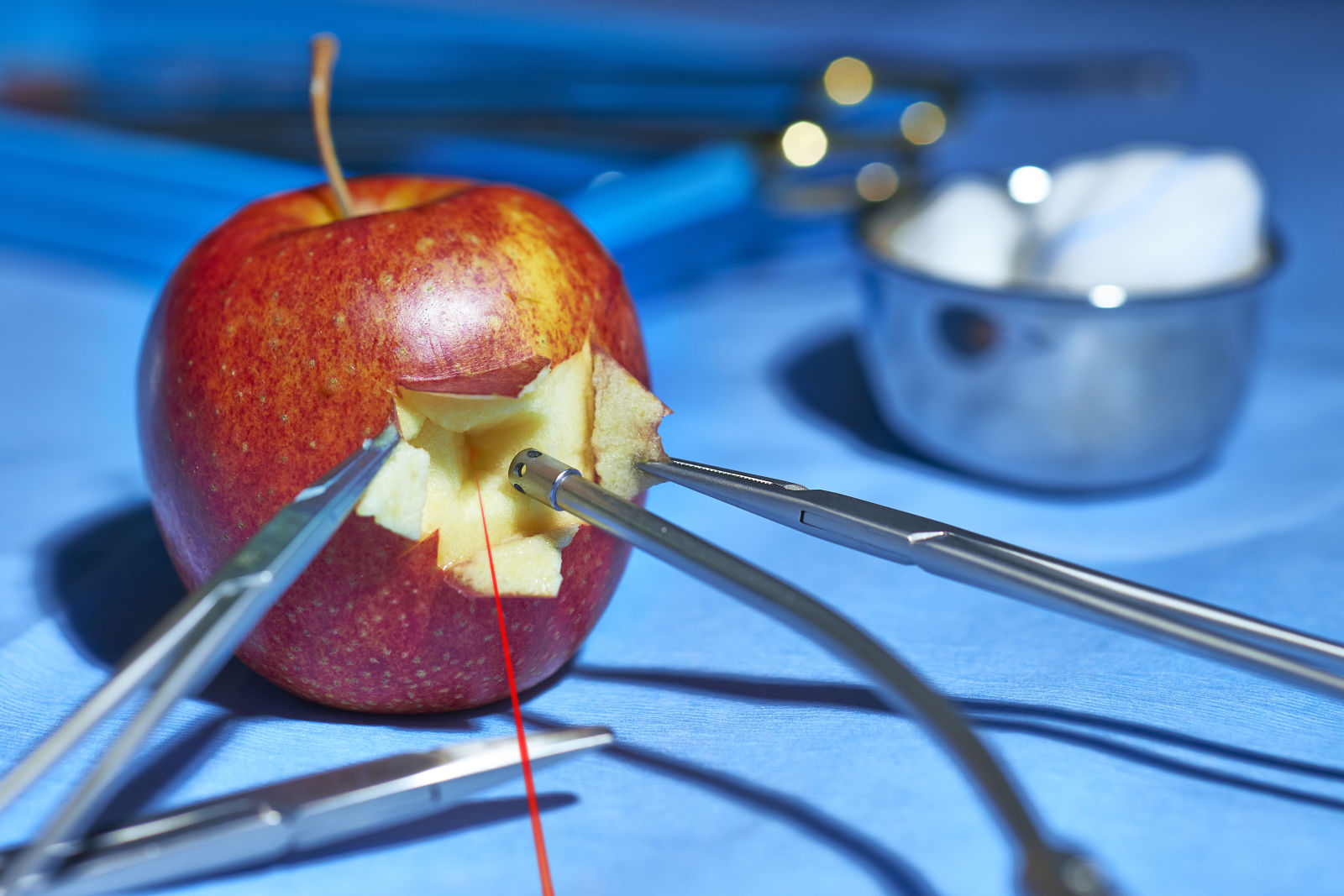

Der Laser bietet Medizinern noch weitere Vorteile, vor allem den Chirurgen: In vielen Fällen schneiden sie statt mit dem traditionellen Skalpell bereits mit Laserstrahlen. „Vor allem wegen der präzisen Schnitten setzen Chirurgen auf ein Laserskalpell“, sagt Dr. Florian Stelzle, Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am Universitätsklinikum Erlangen. Hauchdünn kann ein Arzt mit dem Laser jedes Gewebe durchtrennen – Haut, Muskeln, selbst Knochen und harte Zahnsubstanzen.

Während auch ein sorgfältig arbeitender Chirurg bei der sogenannten kalt schneidenden Chirurgie – der Arbeit mit einem traditionellen Skalpell – wegen des Drucks auf sein Werkzeug Gewebe zerdrückt und verschiebt, arbeitet das Laserskalpell berührungslos und damit extrem präzise und sauber. Weiterer Vorteil: Für die Schnitte durch die verschiedenen Gewebearten muss der Chirurg nicht mehr seine medizinischen Werkzeuge wechseln. Sämtliche Schnitte kann er mit einem einzigen Laser durchführen. „Außerdem kann der Chirurg die Schnittgeometrien frei wählen und ist nicht mehr aus Platzgründen limitiert, wie beispielsweise im Mundraum“, erläutert Stelzle.

Bei der Entfernung eines Tumors von der Zunge können so mit dem Laser neben geraden Schnitten auch mühelos Bögen und Winkel geschnitten werden, wenn es die Operation erfordert. Der Laser hat aber auch einen entscheidenden Nachtteil. „Ein erfahrener Arzt, der mit dem Metall-Skalpell arbeitet, spürt beim Schneiden des Gewebes, wann er sich Nervengewebe nähert und mit den Schnitt aufhören muss“, erläutert Stelzle. Der Laser dagegen arbeitet berührungslos, und der Chirurg bemerkt keinen Widerstand.

„Der Arzt bekommt kein mechanisches Feedback“, ergänzt Schmidt. So merkt er auch nicht, wenn das Skalpell auf einen Nerv trifft, den es zu schonen gilt. Deshalb liegen bislang die meisten chirurgischen Einsatzfelder für Laser an der Oberfläche von Geweben. Und genau hier setzt das Forschungsprojekt von Stelzle und Prof. Michael Schmidt an. Die beiden Wissenschaftler arbeiten mit ihrem Team an einem optischen System, das die verschiedenen Gewebearten anhand ihrer spezifischen Strukturen erkennt und eine Rückmeldung an das Laserskalpell gibt. Stößt das Schneidegerät auf Nervengewebe, das nicht durchtrennt werden soll, stoppt der Laserstrahl automatisch.

So wird ausschließlich das Gewebe durchschnitten, das der Chirurg tatsächlich bearbeiten möchte. Um die verschiedenen medizinischen und auch physikalischen Aspekte in den Griff zu bekommen, arbeitet ein interdisziplinäres Team an diesem Projekt, das Florian Stelzle und Prof. Michael Schmidt, Inhaber des Lehrstuhls für Photonische Technologien an der Friedrich-Alexander-Universität, zusammen leiten. „Wir haben das Projekt seit der ersten Idee zusammen entwickelt“, sagt Stelzle.

Seit 2006 arbeiten die Wissenschaftler daran, in enger Kooperation mit der Graduate School of Advanced Optical Technologies (SAOT). Zum Start der Forschungsarbeiten mussten die Wissenschaftler aber erst einmal die Probleme des anderen verstehen. Fragen, die scheinbar längst gelöst waren, mussten neu erarbeitet werden. „Es waren viele relativ banale Dinge zu meistern“, sagt Stelzle. So kann im Maschinenbau und in der Physik bei Experimenten Stahl extrem präzise mit Laserlicht geschnitten werden – das Werkstück liegt ruhig auf der Werkbank. Bei einem Patienten sieht das aber anders aus: Er bewegt sich auch unter Narkose. „Er muss ja noch atmen“, so Stelzle. Auch das helle Licht der OP-Leuchten war problematisch für die exakte Anwendung der optischen Erkennungssysteme. So mussten zu Beginn der Forschungsarbeiten zunächst viele kleine Lösungen gefunden werden. „Mit einer guten Projektplanung im Vorfeld haben wir das hervorragend in den Griff bekommen“, sagt Michael Schmidt.

Das Ziel: besonders patientenschonend operieren

Zwar gibt es schon ein ähnliches Erkennungssystem, das auf einer opto-akustischen statt einer rein optischen Technologie beruht. Doch dieses System ist in der Anwendung eher unkomfortabel: Das Rückmeldesystem misst beim Schneiden eines Knochens die Schallwellen der Vibrationen, wenn die Zellen aus dem Gewebeverband herausgesprengt werden. Dafür muss das System jedoch auf den Knochen aufgeschraubt werden. „Das ist natürlich nicht sonderlich konsequent, wenn einerseits möglichst berührungslos und patientenschonend gearbeitet werden soll, dann aber andererseits in der Operation ein Sensor auf den Knochen geschraubt wird“, so Stelzle. Die Wissenschaftler setzen bei ihrer Rückmeldeschleife auf zwei optische Gewebeerkennungssysteme, die parallel arbeiten. Dabei benutzen sie einen Erbium:YAG-Laser (ER:YAG-Laser), einen Kristall-Laser.

Dieser Lasertyp schneidet viel präziser als zum Beispiel ein Kohlendioxid-Laser und minimiert die Hitzeschäden am Gewebe. Bei dem ersten optischen Erkennungssystem setzen die Wissenschaftler auf eine spektroskopische Untersuchung des reflektierten Lichts: Das Laserskalpell arbeitet beim Schneiden mit gepulstem Licht, also sehr kurzen Lichtstößen.

Dabei entstehen Pausen im Mikrosekunden-Bereich. Diese Unterbrechungen werden von dem System genutzt, um das vom Gewebe diffus reflektierte Licht und die Gewebefluoreszenz zu ermitteln. Ein Spektrometer misst die verschiedenen spezifischen Wellenlängen und analysiert so das Gewebe, das beim nächsten Laserpuls durchtrennt werden soll. Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die verschiedenen Gewebearten das Licht unterschiedlich reflektieren. Auch das Fluoreszenzspektrum sieht je nach Gewebeart anders aus. „Wir wissen, dass diese Technologie funktioniert, wenn der Laserstrahl auf zuvor noch unbearbeitetes Gewebe trifft“, so Stelzle. Durch den Laserstrahl verändern sich aber auch die Gewebeeigenschaften und damit die optischen Gegebenheiten.

„Die Lösung dieses Problems war ein ganz wesentlicher Punkt bei unserem Projekt“, erklärt Schmidt weiter. Das zweite Feedback-System, die „Laser Induced Breakdown Spectroscopy“ (LIBS), analysiert dagegen die Plasmawolke, die durch den hochenergetischen Laserabtrag des Gewebes entsteht. Während der kurzen Lebensdauer des Plasmas können verschiedene Strahlungsprozesse beobachtet werden, etwa die atomare Emission.

Diese entsteht, wenn die angeregten Elektronen ihre Energie abgeben und von den Atomen wieder eingefangen werden. „Da die Gewebearten atomar verschieden aufgebaut sind, können wir sie mit LIBS unterscheiden“, so Schmidt. Ein Computer errechnet in wenigen Mikrosekunden die optischen Bestandteile dieser Plasma-Wolke und vergleicht diese Analyse mit den Proben aus einer Datenbank. „Daraus wird auf die gerade durchtrennte Gewebeschicht geschlossen“, führt Schmidt weiter aus.

Durch diese gekoppelte Vorher-Nachher-Methode der beiden Systeme erhalten die Wissenschaftler doppelte Sicherheit über das zu durchtrennende Gewebe und ein sicheres Feedback-Kontrollsystem in Echtzeit. Irreparable Schäden durch zu tief oder an der falschen Stelle gesetzte Laser-Schnitte werden vermieden. Die größte Herausforderung liegt zurzeit in der Geschwindigkeit der Analyse, für die lediglich die ultrakurzen Pausen im Mikrosekundenbereich zwischen den Laser-Impulsen zur Verfügung stehen. In dieser Zeit muss der Computer die komplette und verlässliche Analyse vollziehen und gegebenenfalls den Laser-Impuls stoppen.

„Hier haben wir noch viel Potenzial“, sagt Stelzle. Der erste Prototyp der Feedbackschleife wurde bereits entwickelt und erfolgreich getestet. Dem Gerät haben die Forscher Testreihen aus neun verschiedenen Gewebearten vorgelegt. Die Trefferquote lag bei insgesamt 98 Prozent. Bei manchen Gewebearten betrug die Fehlerquote lediglich fünf Prozent. „Das ist für ein medizinisches System ein sehr gutes Ergebnis“, so Stelzle. Bis der erste Prototyp auch in einem Operationssaal eingesetzt werden kann, werden noch fünf Jahre vergehen, schätzt der Mediziner.

Der Laser erkennt krankes Gewebe

Neben dieser gewebespezifischen Chirurgie zur Unterscheidung verschiedener Gewebearten ist es Schmidt und Stelzle auch gelungen, die Technologie so zu übertragen, dass mittels des optischen Gewebeerkenners auch krankhaft verändertes Gewebe identifiziert werden kann. Vor allem bei der Behandlung von Krebspatienten kann diese Technologie eingesetzt werden.

„Mit der tumorselektiven Gewebechirurgie sind wir in der Lage, das kranke von gesundem Gewebe während einer Operation in Echtzeit zu unterscheiden. Das wird uns erlauben, Tumoren per Laserstrahl mit höchster Sicherheit und Präzision abzutragen“, erläutert Stelzle. Dass diese Technologie zukunftsweisend ist und auch in der Wissenschaft wohlwollend verfolgt wird, belegt die renommierte Auszeichnung, die Stelzle für seine Verdienste um die optisch gesteuerte gewebeselektive Laserchirurgie erhalten hat.

Der Chirurg bekam in diesem Jahr den Jahrespreis der Deutschen Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (DGMKG) (DGMKG). Er ist die bedeutendste Auszeichnung seiner Art im deutschsprachigen Raum. Eine Vision der beiden Wissenschaftler ist es, mit ihren optischen Methoden verschiedene pathologische Zustände frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Mediziner hätten dadurch die Möglichkeit, krankhafte und abnorme Zustände im Körper sehr früh zu diagnostizieren und in der gleichen Sitzung sehr schonend zu behandeln.

„Eine Vision, die helfen kann, die Behandlung von Patienten deutlich schneller und sicherer zu machen“, glaubt Stelzle. Eine große Zukunft verspricht auch der Einsatz in der medizinischen Robotik. Schon längst sind Roboter in Krankenhäusern im Einsatz, auch wenn die Entwicklung zu automatisierten Operationen noch ganz am Anfang steht und allein von Maschinen durchgeführte Operationen noch Science-Fiction sind.

„Die Robotik arbeitet mit mittlerweile sehr sensiblen mechanischen Feedbacksystemen“, so Stelzle. „Sie gibt dem Operateur am Steuerpult ein haptisches Feedback und erlaubt ihm, das Instrument mit dem Roboterarm realitätsnah zu führen.“ Doch diese Technologie ist sehr aufwendig, techniksensibel und zwangsweise recht groß dimensioniert. Hier könnte der große Vorteil der Laserchirurgie ins Spiel kommen: Ohne Gewebeerkennung konnte nicht sichergestellt werden kann, dass der Roboter mit dem Laser kein Gewebe durchtrennt, das erhalten werden soll. Mit Unterstützung der optischen Gewebeerkennung und Lasersteuerung könnten Roboter die Schnittführung des Chirurgen überwachen.

Sollte der Arzt nur wenige Millimeter von der eigentlichen Linie abweichen und gefährlich nahe an Nervengewebe oder eine Arterie kommen, würde der Computer in wenigen Mikrosekunden den Laserstrahl abschalten. „Bei einem Menschen würde das viel zu lange dauern. Allein wegen der berühmten Schrecksekunde wäre er dazu gar nicht in der Lage. An Reaktionszeit würde eine Sekunde vergehen bis der Chirurg seinen Fuß vom Auslösepedal für das Laserskalpell nimmt“, erklärt Stelzle. „Hier sehe ich also eine sehr fruchtbare Kombinationsmöglichkeit beider Zukunftstechnologien, von Laserchirurgie und roboterassistierter Chirurgie“, sagt Stelzle. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Die über viele Jahre erworbene Erfahrung der Ärzte, speziell in der Chirurgie, lässt sich nicht über Nacht automatisieren.

Neugierig geworden?

Dieser Text erschien zuerst in unserem Forschungsmagazin friedrich zum Thema Licht. Lesen Sie im friedrich Nr. 114, warum die letzten Worte Goethes für die Wissenschaft ein Auftrag sind, was Licht ist, woher es kommt, warum wir es sehen, was Licht mit uns macht.

Weitere Beiträge aus dem Magazin finden Sie auch hier im Blog, unter dem Stichwort „friedrich“.