Ein Balanceakt – Dünnschichtmaterialien und Familie

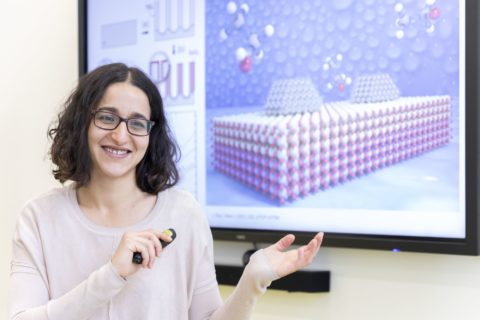

Dr. Maïssa Barr wurde 1989 in Frankreich geboren. An der Universität Aix-Marseille erwarb sie ihren Bachelor-Abschluss in Physik und Chemie und machte ihren Master im Bereich der Materialwissenschaften, einschließlich der Elektrochemie und der Erforschung von Materialien für Spitzentechnologien. Nach einem Praktikum am Atomenergiezentrum in Grenoble war ihr klar, dass sie die akademische Forschung mit Nanomaterialien fortsetzen wollte. Sie promovierte 2016 und entschied sich nach einem weiteren Jahr als Lehr- und Forschungsassistentin in Südfrankreich für einen Postdoc-Aufenthalt im Ausland. An die FAU kam sie, weil ihr Institut eine langjährige Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Chemie der Dünnschichtmaterialien pflegte. Doch zwei Tage vor ihrer Abreise nach Deutschland erfuhr sie, dass sie schwanger war.

Juniorprofessorin und Nachwuchsgruppenleiterin Maïssa Barr: Ein Balanceakt – Dünnschichtmaterialien und Familie

Was haben Sie in dieser Situation getan?

Sobald ich die Bestätigung vom Arzt hatte, habe ich es meinem zukünftigen Chef gesagt und gehofft, dass das kein Problem für ihn ist. Ich hatte für mich beschlossen, nach Deutschland zu gehen und zu sehen, wie es laufen würde. Glücklicherweise hat mein Professor von Anfang an bis heute alles getan, um mich zu unterstützen, damit ich meine wissenschaftliche Karriere an der FAU fortsetzen und gleichzeitig eine Familie haben kann. Auch das Welcome Center und der Familienservice haben mich in dieser Zeit sehr unterstützt.

Wie haben Sie Ihre „Doppelkarriere“ als Mutter

und Forscherin geschafft?

Während meiner Schwangerschaft hatte ich studentische Hilfskräfte, die mir die Arbeit im Labor abnahmen, was eine große Hilfe war. Außerdem hat die ganze Gruppe versucht, meinen Studierenden zu zeigen, wie man Experimente durchführt, so dass viele irgendwie auf verschiedenen Ebenen beteiligt waren. Als ich aus dem Erziehungsurlaub zurückkam, war mein Sohn vier Monate alt, und auch zu diesem Zeitpunkt konnte ich meinen Zeitplan so gestalten, dass ich zur Arbeit ging und mich trotzdem in Teilzeit um meinen Sohn kümmern konnte. Das war für mich machbar, denn mein Partner war zu Hause und kümmerte sich um das Kind. Nach einiger Zeit bekam ich mehr Verantwortung in meiner Abteilung und bin jetzt Nachwuchsgruppenleiterin, was bedeutet, dass ich meine eigene Forschung betreiben kann. Um völlig unabhängig zu sein, muss ich immer noch selbst für die Finanzierung sorgen. Aber ich war es gewohnt, für mich selbst zu sorgen, seit ich eine junge Studentin war.

Erzählen Sie uns etwas über Ihren Hintergrund

Da ich nicht aus wohlhabenden Verhältnissen komme, musste ich mein Studium immer mit einem Teilzeitjob verbinden. So habe ich als Kellnerin, Putzfrau und in einem Altenheim gearbeitet. Ursprünglich hatte ich sogar vor, Medizin zu studieren, weil ich den Menschen gerne helfen wollte. Ich stamme aus einer sehr alten Berberfamilie, die in Algerien ansässig war. Einer meiner Großväter war Hirte in den Bergen. Auch wenn meine Eltern vor meiner Geburt nach Frankreich eingewandert sind, kann ich die Berbersprache immer noch sprechen. Aber leider kann ich die schöne Berberschrift nicht lesen, die an die Hieroglyphen in Ägypten und anderen Regionen Nordafrikas erinnert. Angesichts meines Hintergrunds waren die Möglichkeiten, Europa zu verlassen – einmal hatte ich sogar die Option, an einer amerikanischen Universität zu arbeiten – immer schwierig, weil ich nicht genug Erspartes hatte.

War auch eine Laufbahn außerhalb der Uni

jemals eine Option für Sie?

Ja. Tatsächlich erhielt ich vor kurzem ein Angebot, als Direktorin für den Bereich Chemie für ein Start-up-Unternehmen tätig zu sein. Außerdem habe ich Consulting für ein Industrieprojekt gemacht. Aber ich habe mich entschieden, vorerst in der Wissenschaft zu bleiben, weil ich dort die Freiheit habe, die Forschung zu betreiben, die ich gerne mache. Und Erfüllung in der Arbeit ist so wichtig. Für mich wäre es der ultimative Albtraum, im Job Langeweile zu erleben.

Welche Karriereoptionen hätten Sie in Frankreich

gehabt?

An der Universität gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: Entweder man entscheidet sich für die reine Forschung und ist dann in hierarchische Forschungsgruppen eingebettet. Oder man wählt die klassische Professur mit Lehre und Wissenschaft. Im Gegensatz zu französischen Hochschulen ist an deutschen Unis die Forschung stärker mit der Industrie verknüpft, was mir sehr gefällt. Auch an französischen Unis gilt: Je höher man nach oben kommt, desto weniger Frauen sind zu finden. Für mich war ein Ortswechsel die beste Entscheidung, um mich fachlich weiterzuentwickeln.

Was fasziniert Sie an Ihrer wissenschaftlichen Arbeit?

Mir ist es ein großes Anliegen, nachhaltige Lösungen für Energieprobleme zu finden. Ich glaube, dass die Forschung in diesem Bereich dazu beiträgt, den Zugang zu einer Energieversorgung mit geringen Kosten und geringen Umweltauswirkungen zu demokratisieren. Außerdem gefällt es mir, über ein Problem nachzudenken und eine Lösung zu finden, die sich in der Praxis anwenden lässt. Eines meiner Forschungsgebiete sind Halbleiter. Diese wirken sich je nach ihrer Dicke auf die Leistung von Batterien, LEDs und Solarzellen aus. Je dünner das Material, desto ressourcenschonender ist es. Außerdem schätze ich die Arbeit an der Schnittstelle zwischen Chemie und Physik. Es macht mir Spaß zu sehen, wie eine wirklich winzige Veränderung der Morphologie oder der Chemie die Leistung drastisch verändern kann. Deshalb versuche ich, von den Grundlagen zu den Anwendungen vorzudringen. Es macht mir auch Spaß, neue Konzepte zu erforschen, um entweder neue Materialien zu schaffen oder Verarbeitungsmethoden zu entwickeln.

Was gefällt Ihnen besonders an der FAU?

Ich schätze sehr, dass ich als Nachwuchswissenschaftlerin viel Unterstützung gefunden habe. Ich hatte Zugang zu einigen Fördermitteln wie der Emerging Talent Initiative, ich wurde vom Exzellenzcluster Engineering of Advanced Materials (EAM) unterstützt und vom ARIADNE-Mentoring-Programm, zu dem ich inzwischen auch selbst als Mentorin beitrage. Die Forschungsbedingungen sind wirklich gut an der FAU, denn es gibt viele hervorragende Forscher/-innen, mit denen ich zusammenarbeiten und Ideen austauschen kann. Die Vernetzung wurde durch meinen Beitrag im EAM-Cluster erleichtert. Was die Finanzierungsmöglichkeiten betrifft, so denke ich, dass junge Forscher/-innen zwar unterstützt werden, aber der Schritt zu einer dauerhaften Stelle schwierig ist.

Welche Hürden mussten Sie als Frau in Ihrer wissenschaftlichen Laufbahn überwinden?

Ich hatte immer Schwierigkeiten, Privatleben und Arbeit unter einen Hut zu bringen. Außerdem empfinde ich in einem von weißen Männern dominierten Forschungsbereich mit mangelnder Vielfalt einen stärkeren Erfolgsdruck, je höher man in der akademischen Hierarchie aufsteigt. Nach meinem Mutterschaftsurlaub war es etwas schwierig, den Rückstand aufzuholen. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich weniger als Forscherin denn als Mutter gesehen wurde und deshalb dachte ich, ich müsse nun mehr beweisen, dass ich eine gute Wissenschaftlerin bin. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass einige Leute dachten, ich sollte länger zu Hause bleiben und mich um meinen Sohn kümmern, was in Bayern eine starke Meinung zu sein scheint. Ich hatte das Gefühl, dass für einige Forscherkollegen meine Meinung nicht mehr so viel zählt wie die ihre. Aber vielleicht denke ich zu viel über all das nach.

Was kann auf Ihrer beruflichen Ebene getan werden, um mehr Frauen für MINT-Fächer zu gewinnen?

Ich denke, dass dies ein wichtiges gesellschaftliches Problem ist, das umfassendere Antworten erfordert. In der Forschung sollte versucht werden, Studentinnen und Mitarbeiterinnen zu unterstützen, indem man darauf achtet, was und wie etwas gesagt wird. Menschen, die im akademischen Bereich arbeiten, müssen geschlechtsspezifische Vorurteile erkennen. Vielleicht wäre eine Schulung für Professoren/Professorinnen und andere, die mit Wissenschaftlern/Wissenschaftlerinnen an der FAU zusammenarbeiten, sinnvoll, ebenso wie die Vermittlung konkreter Lösungen für Arbeitszeiten, Flexibilität und frauenfreundliche Personalführung. Ich hoffe wirklich, dass nach einer gewissen Zeit das Geschlecht oder die Herkunft keine Rolle mehr spielen und jeder nur noch als Forscher/-in gesehen werden kann.

Wo sehen Sie sich beruflich in fünf Jahren?

So weit denke ich nicht. Die Dinge werden sich schon fügen. Ich werde meiner inneren Stimme folgen und weiterhin das tun, was ich tun möchte. Das ist auch mein Rat an zukünftige MINT-Forscherinnen.

Dieser Artikel ist Teil der Broschüre „The Sky is the Limit“

Facettenreich, inspirierend und innovativ werden in der Broschüre „The Sky is the Limit“ MINT-Wissenschaftlerinnen aus der Technischen und Naturwissenschaftlichen Fakultät der FAU in abwechslungsreichen Interviews vorgestellt.

Weitere veröffentlichte Interviews können Sie online auf der Seite Research nachlesen.

Broschüre „The Sky is the Limit — MINT-Wissenschaftlerinnen an der FAU“ zum Download

Die Publikation entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen dem GRK 2423 FRASCAL und dem Büro für Gender und Diversity. Die Interviews führte Dr. Susanne Stemmler.